Средний вес зайца русака. Биология беляка и русака

Сегодня мы расскажем про самые распространенные виды зайцев. В России самыми многочисленными являются русак и беляк, также встречаются маньчжурский заяц, толай, заяц-тумак, являющийся помесью русака и беляка и не приносящий потомства. Нас интересуют первые два вида, так как больше всего ценятся и чаще всех остальных встречаются. Также эти виды часто путают, рассмотрим их различия.

Виды зайцев: русак

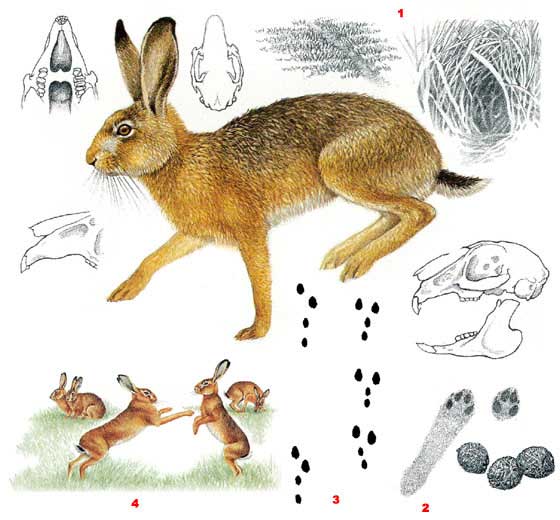

Заяц-русак относится к крупным видам. Он весит от четырех до шести килограмм, редко, но все же встречаются особи, вес которых достигает семи кило. Это довольно длинный зверь, взрослая особь может быть до 68 сантиметров. Но при всей своей внешней громоздкости телосложение остается довольно хрупким. Вид зайца-русака характеризуется длинными ушами (до 14 сантиметров), по которым легко отличить его от беляка. Хвостик тоже довольно крупный (от 7 до 14 сантиметров), клиновидный, бурого или черного окраса с верхней стороны. Лапы у русака более длинные, чем у беляка, но ступни короче и уже, так как он обитает в тех местах, где снежный покров не бывает слишком глубоким.

Внешний вид зайца-русака очень красив круглый год. Он имеет в летний период коричневый, охристо-рыжий, оливково-бурый, бурый, охристо-серый или же охристо-коричневый цвет. У русака шерстка пестрая, блестящая, извитая. Бока заметно светлее, чем спина, а живот и вовсе белый, не имеющий пестроты и пятен. Вокруг красно-коричневых глаз русака имеются светлые круги, а уши этого животного круглогодично остаются черными. Зимой русак немного светлее, чем летом, но никогда полностью не меняет окрас, как это делает беляк.

Образ жизни и места обитания русака

Разнообразные виды зайцев встречаются повсеместно во всех областях, на любых территориях. Заяц-русак является обитателем степей, тундры, редколесья. Он выбирает в основном лиственные леса для своей жизни и там ищет полянку или гарь. Очень редко русака можно встретить в хвойном лесу.

Эти зайцы любят заселять районы ближе к человеческим поселениям, рекам. Они выбирают участки, где угодья человека чередуются с редкими посадками, полями, горами, водоемами и сетями оврагов. Они в основном живут в зарослях кустарников или небольшой ямке, прилегающей к какому-нибудь дереву, водоему. Часто русаки заселяют брошенные лисами, барсуками и другими животными норы. Зимой зайцы роют места лежбищ в снегу, и эти норы могут достигать в длину двух метров. Однако не только в степи зимуют русаки, они могут с осени залечь в а также вырыть убежище в прилегающей к дому человека территории.

В летнее время русаки стараются забраться на большую высоту, уходят в горы, в высокие леса. Ближе к зиме зайцы спускаются обратно, стараясь максимально подобраться к поселениям.

Активное время суток для русаков - это ночь. В это время они занимаются кормежкой и могут уйти на несколько километров от места своего обитания. Днем русаки спят в кустах или норах. В ненастную погоду эти зайцы могут по несколько дней не кормиться, отсиживаться в сухом и теплом убежище.

Бегать русак приспособлен отменно. Он может развивать скорость до шестидесяти километров в час, перемещаясь длинными прыжками. Русаки, как и все виды зайцев, очень тихие животные. Самка подзывает свое потомство тихими звуками, самцы могут стучать зубами. Также они часто перестукивают лапами, это тоже их вид коммуникации. Будучи раненым или пойманным, русак начинает очень громко кричать.

Питание и размножение русака

В летний период русак питается разнообразно. Он выбирает молодые побеги деревьев и кустарников, съедает стебли и листву, может вырыть и корни.

Вторая половина лета разбавляет рацион семенами растений, которые русак распространяет, так как не все съеденное переваривается. Ему нравится лакомиться одуванчиками, люцерной, цикорием и другими растениями. Он ищет ягоды, дикорастущие яблоки, но порой забирается и в сады человека, нанося им колоссальный вред. Также русак разоряет поля, его излюбленными лакомствами являются различные злаки, гречиха, подсолнухи, хлебные культуры.

В отличие от беляка, в зимнее время этот заяц продолжает питаться остатками травы, озимыми, семенами, овощами, оставленными людьми, которые вырывает из-под земли. Также он не откажет себе в удовольствии обглодать кору с груши и яблони, ивы, осины.

В сезон размножения зайчиха русака может принести до пяти выводков. В каждом выводке - от одного до девяти детенышей, и они рождаются уже покрытыми шерстью, зрячими, весом от ста до ста пятидесяти грамм. Перед родами зайчиха устраивает небольшое гнездо, устилает его травой. Родив, самка уходит и только раз в сутки возвращается, чтобы покормить детенышей. Бывает, она приходит и реже, примерно раз за четыре дня. Ко второй недели жизни зайчата самостоятельно начинают выбираться из убежища, могут питаться травой. К четырем неделям детишки становятся абсолютно самостоятельными и больше не нуждаются в помощи матери.

Значение русака для человека

Русаки, практически как и все остальные виды зайцев, довольно многочисленны. Они являются ценным зверем для промысловиков. Их добывают ради мяса и шкур, которые идут на изготовление меховых изделий, фетра.

Но русак не только полезен для человека, но и вреден. Он сильно влияет на урожайность, так как очень прожорлив и, попав в сад, может нанести ему вред. Русаки выкапывают овощи, съедают ягоды, а за одну ночь один заяц способен съесть кору с пятнадцати плодовых деревьев, и после его нападения растение может погибнуть или надолго заболеть.

Также русаки являются переносчиками многочисленных заболеваний. Они опасны не только для них самих, но и для людей и животных, которые на них охотятся - это волки, лисицы, рыси и орлы.

Заяц-беляк: вид внешний

Беляк имеет более мелкие размеры по сравнению с русаком. Его размер достигает от сорока пяти до шестидесяти пяти сантиметров, вес колеблется от трех с половиной до пяти килограмм. Телосложение этого зайца не такое хрупкое, как у русака. Уши тоже не такие длинные, они очень аккуратные, на кончиках имеется черный мех.

Заяц-беляк имеет мощные задние лапы, довольно длинные, и короткие передние, как и все остальные виды зайцев. Фото этого зверька можете увидеть в нашей статье.

Свое название заяц-беляк оправдывает, сменив для зимнего периода шубку. Летом он имеет рыже-серый окрас и благодаря ему отлично маскируется. Именно летом неопытные охотники или незнающие люди могут назвать его русаком. Зимой же этот заяц становится белоснежным, и его практически невозможно заметить, выдать могут лишь черные кончики ушей и глазки.

Места обитания беляка

В отличие от русака, беляк выбирает лесистые местности, избегает равнин и открытых полян, болот и слишком густого лесного массива. Беляки - оседлые животные и от места своего лежбища не уходят очень далеко. В зимнее время они вообще редко покидают территорию, заставить их отойти на длительное расстояние может только отсутствие пищи, за ней они и отправляются в мир, полный опасностей.

Также с насиженного и обжитого места беляк может уйти по причине засухи или, наоборот, затопления территории.

Питание беляка

Ест беляк, так же как и русак, ночью. Он питается летом травой, разными растениями, побегами кустарников и деревьев. Зимой рацион становится скудным, и заяц-беляк не может питаться лишь корой осин и ив, он ищет кости умерших животных, рога, сброшенные лосями, оленями. В остальном он питается так же, как и все виды зайцев.

Размножение

У зайца-беляка за один окот рождается от пяти до одиннадцати зайчат. Они, так же как и русаки, сразу видят, покрыты мехом. В отличие от детенышей русака, беляки уже к неделе могут самостоятельно питаться, а к двум неделям становятся самостоятельными.

Самка рожает свое потомство на открытой местности и только зимой может вырыть небольшую ямку.

Заяц-беляк тоже является промысловым зверем. Его мех и мясо более ценятся, чем русака, поэтому опытные охотники предпочитают охотиться именно на этот вид.

Количественный учет зайцев (Lepus L., 1758) с самого началаразвивался в двух направлениях: относительного учета и абсолютного. Относительный учет представлял собой получение сравнительных показателей численности по следам на маршрутах в зимний период или сбор опросных сведений от охотников и других специалистов охотничьего хозяйства, оценивавших численность зайцев такими оценками: много, средне, мало и больше, столько же, меньше.

Относительный учет зайцев с лодки. Ю.М. Малафеев (1980) описал метод относительного учета зайца-беляка (L. timidus L., 1758) на южном Ямале. Он велся с моторной лодки на обдуваемых ветром песчаных косах, куда зайцы собирались, спасаясь от кровососущих насекомых в период их массового вылета.

Окладный и прогонный учет. Абсолютный учет с получением показателей плотности населения зайцев в конкретных биотопах проводится в основном окладным и прогонным методами. При окладном методе учета после пороши подсчитывают все входные и выходные следы зайцев на небольшой площади угодий и по их разности определяют количество особей в окладе. Более точным считается прогонный метод, при котором пробную площадку проходят с шумом, после чего подсчитывают по ее периферийной части следы вспугнутых зверьков. Размеры пробных площадок в обоих случаях зависят от количества учетчиков. Можно предположить, исходя из экологии зайца-русака (L.europaeus Pallas, 1778), что учет его прогоном с обязательным проходом через типичные для лежек участки угодий дает достаточно полную картину числа зверьков на пробной площади. В условиях открытых ландшафтов при прогоне больше вероятность выпугивания зайцев-русаков с выходом их за пределы пробной площади.

В.А. Агафонов (1982, 1988), тщательно изучавший прогонный и окладный методы учета зайца-беляка, показал, что при прогоне возможен пропуск затаившихся зверьков, кроме того, не всегда есть возможность собрать для такого учета достаточное количество участников. Поэтому предложен двух- четырехдневный метод окладного учета зайца-беляка на площадке оригинальной конфигурации. В результате учетчик обследует пять примыкающих квадратных окладов по 25 га каждый (500 х 500 м). Оклады расположены таким образом, что учетчик при обходе проходит каждую сторону отдельного квадрата только один раз. Весь дневной маршрут по пробной площадке составляет 16 км (рис. 1.2.1.1. и 1.2.1.2.).

Рис.1.2.1.1. Схема закладки маршрута Рис.1.2.1.2. Схема прохождения маршрута

В первый день учитывают и затирают все свежие входы и выходы зайцев в каждом окладе. В следующие дни учитывают следы тех зайцев, которые были на площадке в первый день учета и вышли из нее. Таким образом уточняют число зайцев, бывших на площадке в первый день учета.

Зимний маршрутный учет (ЗМУ). Зимний маршрутный учет зайцев по следам проводится в комплексе с учетом других видов. Он предусматривает тропление суточных наследов зверьков для последующего расчета пересчетных коэффициентов в целях перехода от относительных показателей учета (следов/10 км маршрута) к абсолютным (количество зайцев на определенной территории). Главный методический недостаток ЗМУ, по мнению В.А. Агафонова, - непостоянная величина суточного хода зайцев в период учета в пределах одного охотничьего хозяйства. Например, в результате тропления 34 полных суточных ходов оказалось, что они отличались по длине в 30 раз (Агафонов, 1982). Он не упоминает технические трудности тропления суточных ходов беляка, в частности, особенности определения их протяженности на жировках, как и те случаи, когда при высокой плотности населения вида на жировках переплетаются следы нескольких особей, и точная идентификация следа невозможна. Несмотря на указанные трудности учета зайцев (беляка и русака) по методике ЗМУ, служба Госохотучета продолжает считать полученные ею цифры запаса зайцев по регионам страны вполне корректными.

Возможен учет зайца-русака при коллективных охотах , когда охотники движутся через определенную площадку цепью, стреляют поднятых зайцев и таким образом подсчитывают количество добытых и убежавших с данной площади особей. Раннее на юге страны существовала охота «котлом», сейчас запрещенная как истребительная. Но «котел» при наличии достаточного числа учетчиков вполне может быть применен без отстрела для учета на пробной площадке.

Учет опросным методом . Массовые опросные сведения, получаемые от охотников-корреспондентов, имеют приоритетное значение по обоим видам зайцев как предоставляющие обширную информацию о состоянии численности зайцев на территории России.

В отдельных хорошо устроенных и успешно регулирующих промысел зайцев хозяйствах необходимо помимо ЗМУ вести учет зайцев на пробных площадках хотя бы один раз в 2-3 года. Учет следует вести одним из упомянутых способов: по методике В.А. Агафонова (1988) или прогоном. При проведении коллективных загонных охот на зайцев - по методике прибалтийских стран (Линг, 1973) подсчитывать всех отстрелянных и ушедших из загона зайцев на протяжении всего сезона охоты. Работа должна проводиться под руководством специалистов каждого хозяйства: охотоведов, егерей или общественных руководителей охот.

Белка

Учет белки сопряжен с трудностями, обусловленными передвижениями этого зверька не только по земле, но и по деревьям, изменением активности при различных погодных условиях, значительными миграциями и кочевками, связанными с урожаями и неурожаями кормов. Годовые и сезонные колебания численности в одном районе могут достигать 2-5 (Кирис, 1973) и даже 8-11 крат (Колычев, 1992). Все это значительно усложняет задачу определения численности этого грызуна. Существует пять наиболее распространенных методов учета белки, с помощью которых можно получить оценки численности грызуна в абсолютном (количество особей) или в относительном выражении (частота встреч зверьков на маршрутах, обилие в баллах и т.д.).

Для учета белки (Sciurus vulgaris L., 1758) разработано несколько методик. Самая простая методика относительного учета - по следам, а также встречам зверьков на маршруте и по дневной добыче охотника. При учете на маршрутах в конечном результате подсчитывается число следов или белок на 1 или 10 км маршрута в типичных угодьях. Сравнивая такие показатели учета в разных типах угодий, местообитаниях или за разные периоды и годы, можно определить тенденцию происходящих изменений численности грызуна.

Данные, позволяющие от показателей плотности населения белки перейти к определению ее численности на конкретной территории с последующей экстраполяцией, можно получить при учете зверька с собакой-лайкой, работающей по белке, или при подсчете обособленных групп гайн на пробной площади, математическим способом по результатам нескольких дней промысла (Смирнов, 1964), при комплексном учете (ЗМУ).

Предпромысловый учет с лайкой. Этот метод учета белки разработан С.В. Лобачевым (1932). Сроки его проведения – сентябрь – октябрь. В некоторых регионах лучше проводить учет в ноябре, когда бурундук уйдет в спячку (Теплов, 1952 а). Время учета – 8 – 10 утра и 15 – 18 вечера. Решающее значение при этом способе учета имеют рабочие качества собаки. Желательно подбирать собак:

а) специализирующихся исключительно на белке;

б) имеющих опыт работы на промысле не менее 1-2 сезонов;

в) имеющих стабильную ширину поиска (оптимальной можно считать ширину поиска 80-100 метров);

г) "дисциплинированных", чтобы не возникало проблем с отзывом собаки от белки.

Учетный маршрут должен пролегать через различные типы лесонасаждений, по возможности отражать состав насаждений той площади, на которую будут экстраполированы данные учета. Поэтому белки, обнаруженные, например, в еловых лесах, учитываются отдельно от белок в сосновых или кедровых лесах. Расчет показателей учета ведется раздельно по лесонасаждениям. Длина маршрута должна быть по возможности максимально большой, но не утомительной для собаки.

Существенное значение имеют погодные условия в период учетных работ. Следует избегать жарких, дождливых и ветреных дней, когда заметно снижается активность белки и возможности ее обнаружения собакой. Работе собаки мешает капель и мороз более -20°С.

Для расчета количества обнаруженных белок на единицу площади необходимо определить длину маршрута и ширину учетной полосы. Длину маршрута определяют по карте, просекам, затраченному на маршрут времени и скорости движения, при помощи шагомера и расчета средней длины шага и т. п., но из маршрута необходимо исключать подходы к обнаруженной белке. Ширину учетной полосы, которая равна ширине поиска собаки, определяют по следам собаки, оставленным на снегу или росистой траве, сделав не менее 10 замеров (Ларин, 1954).

Кроме этого необходимо учесть пропуски белок собакой. Для этого делают повторные контрольные проходы по маршрутам, на которых во время первого прохода все обнаруженные белки отстреливаются. Обычно пропуски составляют 20-25% поголовья, но в густых насаждениях могут достигать 40% и более (Ларин, 1954).

Этот метод учета остается до сих пор самым распространенным и наиболее объективным. Он позволяет получить показатели плотности населения белки по типам или по группам типов лесных угодий и подсчитать количество белок в абсолютном выражении в отдельном хозяйстве или целом регионе.

Учет по гайнам . В негустых средневозрастных и невысоких лесонасаждениях, особенно сосновых, можно применять зимний учет белок, в частности белки-телеутки (S. v. exalbidus Pallas, 1778), на пробных площадях по гайнам.

Белка в зимнее время имеет обычно одно постоянное убежище - гайно (гнездо), реже дупло. При определенном навыке можно отыскать жилое гайно. Гайна располагаются чаще около опушек, полян, просек, вырубок. Белка кормится обычно неподалеку от своего гнезда. Гайна располагаются группами, достаточно обособленными друг от друга. В группу входят старые, уже нежилые гайна и одно или несколько свежих гнезд. Свежее гайно имеет форму довольно правильного шара, в который вплетены свежие ветви с еще не опавшей зеленой хвоей. Старые, нежилые гайна темного цвета и приплюснуты сверху. Они кажутся большими по размеру по сравнению со свежими и хорошо видны издали в зеленых ветвях. Свежее гайно заметить труднее, так как оно не выделяется на фоне крон. При этом учете на каждую группу со свежим гайном считают одного зверька. Такой учет можно вести на пробных площадках и на трансектах с определенной шириной обзора по обе стороны маршрута. В качестве пробной площадки удобно брать лесной квартал размером 1 х 1 или 1 х 2 км, то есть 1 или 2 кв. км. Путем последовательного обхода и осмотра площадки учитывают все жилые гайна. Работать удобнее по свежей пороше, на которой хорошо заметны следы белок. Необходимо учитывать, что белка при подходе к гайну взбирается на деревья и идет "верхом" некоторое расстояние (обычно около 50 метров и более).

При тщательном осмотре пробных площадей этот метод учета дает неплохие результаты, но существенным его недостатком является ограниченная возможность применения: в густых насаждениях гайна плохо заметны, и пропуски достигают больших величин.

Учет «в узерку» . Еще менее точные результаты получаются при учете белок по встречам (в узерку и на слух) на постоянных маршрутах.

Учет проводится на определенных (лучше - постоянных) маршрутах и также отдельно по различным лесонасаждениям. Учетчик продвигается по лесу очень медленно, останавливаясь и прислушиваясь через каждые 50-100 м, стараясь обнаружить белок на слух (можно различить в хорошую погоду шелушение шишек, передвижение белок по стволам деревьев) или увидеть их. Обнаруженных белок отмечают на схеме маршрута, разделяя их по лесонасаждениям.

Такой учет проводится, как правило, в августе-сентябре в часы наибольшей активности белки, в подходящий по погоде день. Наилучшие результаты получаются после погоды с длительными дождями.

Этот метод наиболее пригоден для многолетней работы на одних и тех же, особенно на оборудованных, маршрутах (Теплов, 1952 а). Он является относительным, так как обнаруженных белок нельзя отнести на какую-либо площадь и рассчитать численность, но судить о тенденциях изменения ресурсов грызуна по данным этих учетов можно.

Зимний маршрутный учет по следам . Наиболее распространенным методом учета является зимний маршрутный учет (ЗМУ), основанный на подсчете следов белки, пересекающих маршрут. Наилучшим образом учетные данные ЗМУ отражают состояние численности белки в сезон гона белки - в марте. В остальное время число следов определяется не столько численностью, сколько погодными условиями (Теплов, 1952 в). Этот метод широко применяется в отношении белки потому, что является общепринятым для других основных охотничьих животных, а белка попадает в материалы учетов попутно.

Согласно методике ЗМУ, ресурсы грызуна в абсолютном выражении (в количестве особей) рассчитываются на основании показателей учета следов на маршрутах (следов/10 км маршрута), с использованием формулы А.Н. Формозова и поправкой Малышева-Перелешина, величины среднего суточного хода белки (км) в условиях проведения учета. Нередко исполнители сталкиваются с большими трудностями при троплении суточных ходов белки из-за ее полудревесного образа жизни, затрудняющего идентификацию индивидуальной принадлежности следа, особенно при средней и высокой численности вида, когда следы постоянно пересекаются, а в местах кормежки образуют довольно густую сеть. Только в условиях малочисленности белки, при большой разреженности поголовья такую работу удается осуществить достаточно надежно.

Затраченные на такую работу усилия и средства, вероятно, напрасны и не только вследствие сомнительности их объективности, но и из-за хозяйственной ненужности постоянных учетов белки в подавляющем большинстве регионов. Ресурсы белки повсеместно, кроме ленточных боров юга Западной Сибири, где обитает белка-телеутка, недоопромышляются. И хотя общая численность грызуна вследствие вырубания значительной части спелых и перестойных лесов и замены их мало пригодными для белки молодняками и мелколиственными насаждениями сильно сократилась во второй половине XX века, его ресурсы, как правило, недоиспользуются, особенно в годы пиков численности. При низкой численности белки охота на нее становится невыгодной, и охотники - промысловики прекращают охоту на белку. Но даже если охота продолжается в таких условиях, добыть всех белок на участке просто невозможно. Всегда имеются зверьки, ведущие скрытный образ жизни, уходящие от преследования лайкой по кронам деревьев и «намертво» затаивающиеся в густой кроне высокого дерева.

Анкетный опрос охотников, регулярно бывающих в угодьях, дает неплохие результаты при наличии обширной сети корреспондентов. Этот способ учета основан на опросе о частоте встреч белок в лесу, о состоянии кормовой базы белок, об активности размножения и т. п. по специальной форме, которая позволяет в дальнейшем перевести данные опроса в балльную оценку численности. Из этих оценок складывается средний балл, который может использоваться для характеристики изменений численности белки. Многолетние данные Службы «урожая» ВНИИОЗ доказывают, что оценки в баллах по регионам довольно хорошо отражают состояние численности белки. Например, в европейской части России коэффициент корреляции связи опросных оценок численности и численности по данным ЗМУ за 10 лет (1981-1990 гг.) составил в среднем 0,833, что соответствует 99,9%-ному уровню достоверности (Вознесенский, 1969).

Учет по дневной добыче охотника. К числу относительных методов учета можно отнести учет дневной добычи белок охотниками, предложенный В.С. Смирновым (1964). Но такой способ оценки численности вида в современных условиях почти невозможен.

Относительный учет следов на маршрутах. Для постоянного и ежегодного учета достаточно вести относительный подсчет свежих следов зверька на маршрутах, лучше постоянных, в ходе того же ЗМУ. Но при этом надо исключить совпадение учета с началом весеннего гона. Желательно такой учет вести в одинаковых погодных условиях по годам. Колебания показателя учета (количества следов на 10 км маршрута) по годам дают представление об изменениях численности белки.

Сурки

Разработка методов учета численности сурков (Marmota Frisch, 1775) определялась задачами противоэпидемиологической практики и в меньшей степени - потребностями охотничьего хозяйства.

Визуальный учет сурков на учетных площадках в часы их максимальной активности был применен для длиннохвостых сурков (M. caudata Geoffroy, 1842-1843) (Кайзер, 1940).

Учет нор . Впервые методика учета нор для характеристики географического распространения и численности тарбаганов (M. sibirica Radde, 1862) была разработана и опробована в 1937-1938 гг. в юго-восточном Забайкалье И.П. Бромом (1945). Он учитывал число жилых и нежилых нор на лентах шириной 60 метров при длине маршрута в 840 м, а потом пересчитывал полученные данные на 1 кв. км.

Впоследствии эти два основных способа учета сурков были усовершенствованы и дополнены. Усовершенствованный метод учета по норам нашел отражение в инструкциях по борьбе с сурками на Тянь-Шане (Инструкция по организации, методике...,1949) и в Забайкалье (Временная инструкция...,1950). Он предусматривал учет нор на трансектах длиной 1-5 км и шириной 10-30 м при общей площади учетных лент не менее 1-2% обследуемой территории. Маршруты располагали равномерно, чтобы в горных условиях они пересекали основные элементы рельефа, в том числе и невысокие хребты. Ширину учетной ленты определяли на глаз, но в сомнительных случаях истинное расстояние от линии маршрута до норы измерялось учетчиком.

Картирование нор на маршрутах. В.И. Капитонов (1970) предложил для равнинных территорий, где обитает степной сурок (M. bobak Müller, 1776), более производительный и точный метод картирования всех нор на учетных лентах длиной 7-10 км и шириной 50-150 м, чтобы площадь ленты составляла 1 кв. км. На типичном участке для данного района картируют 20-30 групп семейных нор, подсчитывают среднее число их в одной группе и процент обитаемых групп нор. Определяют среднее число зверьков в семье, наблюдая за ними в часы их наибольшей активности, а также поголовно вылавливая отдельные семьи. Процент территории, заселенной сурками, определяют по площади, занимаемой ими на маршрутных лентах. Глазомерно оценивают заведомо непригодную для жизни сурка площадь угодий (сплошные кустарники, лес, каменистые участки и т.д.). Ее вычитают при экстраполяции из общей площади изучаемого района. Зная среднее число семей на 1 кв. км, число зверьков в семье и площадь, занимаемую поселениями, и перемножая плотность семей на число особей в семье и на площадь пригодных угодий, подсчитывают запасы сурков.

Осенью после залегания сурков в спячку можно учитывать лишь норы, закрытые пробками, каждая из которых соответствует одной семье.

Учет нор на площадках. Предложен также простой, но менее точный метод учета на площадках в 100-200 га по жилым летним гнездовым норам (Елкин и др., 1970). Количество обитающих в норе зверьков в различных условиях определяют визуально и вычисляют средний показатель. Эта методика не получила признания из-за значительного искажения итоговых результатов.

Учет нор на маршрутах и площадках. По другой методике на маршрутах длиной 10 км и шириной 50 м (Шубин, 1961) и на площадках 0,5 кв. км подсчитывают зимовочные норы байбака. Среднее количество особей в семье устанавливают полным отловом грызунов и визуальным подсчетом особей. По мнению специалистов (Бибиков, 1963), методика трудоемка и дает существенные погрешности, что ограничивает ее применение.

Комбинированный учет зверьков на площадках и нор на маршрутах . Чтобы получить более полное представление об общей численности сурков в неравномерно заселенных местообитаниях, учет на площадках комбинируют с одновременным учетом жилых нор на маршрутных лентах. Для расчетов численности используют среднее число обитателей одной норы, полученное из данных визуальных учетов на площадках. Визуальный учет особей на площадках производится для расчета среднего количества обитателей одной норы, знать которое необходимо для определения общей численности зверьков по результатам учета жилых нор.

Выбирают площадки размером от 3 до 5 (иногда до 15 га), границы их отмечают турами из дерна или камней (Бибиков, 1956). Зверьков подсчитывают на каждой площадке 3 раза в часы их наибольшей активности. Учетчик в течение каждого наблюдения дважды с интервалом в 20-30 мин. считает находящихся на поверхности сурков. После окончания подсчета рекомендуется окриком спугнуть сурков, чтобы учесть тех, которые не были замечены, скрывались в неровностях рельефа или в траве. Максимальная из полученных цифр принимается за число обитателей площадки для последующего пересчета численности сурков на 1 га или на одну нору.

Учет зверьков на маршрутах . Противочумными учреждениями в горных условиях широко применялся учет на маршрутных лентах, при котором с малыми затратами труда можно получить относительно достоверные данные о численности зверьков на значительной площади (Бибиков, 1963). Проведению маршрутного учета предшествует тщательное изучение территории по крупномасштабной карте и рекогносцировочный объезд ее для выяснения общего характера распределения поселений зверьков. На основании этих данных выбирается направление маршрутов. Желательно, чтобы каждый отдельный участок пересекался двумя параллельными маршрутными ходами, по которым учетчик двигался бы сначала в одном, а затем в обратном направлении для лучшего обозрения противоположных склонов. На больших участках (более 10 кв. км) целесообразно закладывать два-три парных маршрутных хода, пересекающих основные элементы рельефа и пролегающих на расстоянии 1-1,5 км один от другого.

Учетчик движется по заранее намеченному маршруту, выдерживая направление по азимуту и подсчитывая всех зверьков, находящихся в полосе шириной 200 м (по 100 м справа и слева от хода следования). По окончании учета вычисляется среднее количество зверьков на учетной площади и определяется их общая численность на всей обследуемой территории.

Визуальные учеты особей на площадках и на маршрутных лентах имеют два существенных недостатка. Во-первых, без последующего картирования они не дают представления о распределении грызунов по территории. Этот недостаток легко устраняется путем нанесения результатов учета на соответствующую карту-схему. Во-вторых, значительная часть зверьков остается неучтенной, так как даже в сезон и часы наивысшей активности некоторые из них находятся в норах. Введение поправочных коэффициентов, соответствующих определенным сезонным и суточным изменениям наземной активности сурков, значительно уточняет результаты визуального учета (Берендяев, 1961; Тарасова, Суязов, 1961).

Лучшим временем для учета численности сурков является период после массового выхода сеголеток из нор на поверхность до начала нажировки животных, а также отдельные дни после продолжительной непогоды, когда наземная активность зверьков резко возрастает (Берендяев, 1961).

Учет савтомобиля. Учет сурка с автомобиля (можно и верхом на лошади) на участках с выровненным рельефом хорош тем, что сурки проявляют свойственное им любопытство к движущемуся автомобилю (Тарасов, Хрусцелевский, 1956). Благодаря этому в какой-то степени преодолевается осторожность зверьков, заметно сказывающаяся на результатах учета при продвижении учетчика пешком или верхом на лошади. Вторым достоинством учета с автомобиля является возможность обследования большой территории за короткий срок, что обеспечивается высокой скоростью передвижения (до 35-45 км/час) и большой шириной учетной ленты (до 400 м).

Перед выездом на маршрут учетчик тренирует глазомер для правильного определения ширины учетной ленты в 100, 150 или 200 м. Запись подсчитанных на маршруте сурков ведут раздельно для целинной степи, многолетних сеяных трав, посевов пшеницы, залежей, полей под паром и т.д. (Капитонов, 1981), чтобы выявить на них различия в плотности населения сурков. Для каждого участка маршрута отмечается по часам время учета для внесения поправок на суточную активность.

Для учета с автомобиля требуется 5 человек: водитель, хорошо знающий местность; регистратор (записывает время по часам, показания спидометра машины, характер местности, число встреченных сурков) и два учетчика, каждый из которых подсчитывает сурков со своей стороны. Пятый учетчик в это время наблюдает на пробной площадке за активностью сурков.

Наилучшее время для такого учета – конец мая - июнь, когда сурки наиболее активны, трава еще невысокая, а дороги сухие.

Существенным усовершенствованием визуального учета является определение поправок на суточную активность сурков на площадке, проводимое одновременно с маршрутным учетом. На площадке в 1 кв. км, где обитает 50-80 сурков, наблюдатель в течение всего дня через 20 мин. подсчитывает всех сурков на поверхности и отмечает погоду и другие факторы, которые могут влиять на активность зверьков. На основании трехразового подсчета выводится средний результат. На основании этих средних почасовых цифр на миллиметровой бумаге строится график суточной активности сурков в процентах. За 100% берется наибольшее среднее число подсчитанных в данном месте сурков.

Учет добытых зверьков. Существуют три варианта капканного способа учета:

1) В двух различных ландшафтах оценивают процент попадания зверьков в капканы, сопоставляют их число (Иофф и др., 1951).

2) Путем полного вылова на изолированных площадках.

3) Учет изолированных групп зверьков по индексу Линкольна-Петерсона путем мечения и последующего повторного отлова (представляет чисто научный интерес для исследователей).

Эти способы учета не нашли широкого применения из-за своей трудоемкости и сомнительной точности.

Учет по заготовкам шкурок. Анализ данных заготовок шкурок сурков позволяет получить материал, касающийся численности и распределения сурков на больших территориях (Кучерук, 1952). Поскольку промысел сурка сейчас ограничен, то возможности использования данных по заготовке шкурок сурков для суждения о численности этих животных невелики.

Маршрутно-площадочный учет зверьков. Анализ и сравнительное апробирование большинства перечисленных выше способов учета сурков помог создать унифицированную методику, позволяющую на обширных территориях с высокой точностью рассчитывать запасы сурков и оценивать воспроизводственный потенциал популяций (Машкин, 1976; Инструкция….сурков…, 1989). Учет проводится в два этапа.

Первый этап - обследование и картирование «кружева» ареала и подсчет семей сурков. Работа выполняется на автомашине (можно на мотоцикле или верхом на лошади, хуже всего - пешком). В горах в ясные дни можно использовать вертолет (Машкин, 1976). Нужно широко применять и метод опроса населения, чтобы определить и уточнить расположение изолированных колоний или отдельных семей.

Картирование “кружева” ареала проводится одновременно с подсчетом семей сурков на маршрутах. Маршруты закладывают в местообитаниях с низкой (менее 10 семей на 1 кв. км), средней (11-30) и высокой (более 31 семьи на 1 кв. км) плотностью (табл. 1). Они должны охватывать все разнообразие рельефа. Опыт учетных работ и математические расчеты показали, что учетный маршрут должен быть в пределах 5-15, 10-30 км и т.д. То есть маршруты не должны различаться по длине более чем в 3-4 раза. В зонах с низкой, средней и высокой плотностью населения должно быть проведено не менее 4 маршрутов в каждой (табл. 1.2.3.1.). Ширина учетной полосы 200-400 м (100 - 200 м справа и слева от маршрута следования), она должна быть неизменной на протяжении всего маршрута. Нужно точно определять протяженность маршрутов, что легко сделать при учете с автомобиля по показаниям спидометра.

Таблица 1.2.3.1

Средняя встречаемость семей (шт.) сурков на 1 км маршрута

в полосе различной ширины

Учет проводится при хорошей погоде (без сильного ветра и дождя) в часы наибольшей активности зверьков: с 7 до 11 и с 17 до 20 часов.

Весной и в начале лета выделить на местности семью сурков не представляет труда, так как, увидев идущий транспорт, сурки сбегаются к своей гнездовой (семейной) норе и часто встают в позу “столбик”. Иногда можно судить о семье и по одиночному зверю у большой сурчины с множеством лазов или у скопления нескольких бутанов в 20-50 м друг от друга. Материалы маршрутного учета заносятся в соответствующую ведомость (форма 1).

Ведомость учета семей на маршрутах (форма 1)

Весной в ясные дни для учета семей можно использовать вертолет. После массового выхода сурков из спячки на снегу ясно видны отверстия зимовочных нор, каждое из которых соответствует семье сурков. После стаивания снега гнездовую нору можно сверху надежно отличить от других нор по крупному бутану и радиально расходящимся от него тропинкам.

Расчет данных маршрутного учета семей для каждой зоны плотности отдельно производится по формуле 1:

T=(t×S):(L×W) , (1), где

Т - численность семей сурков на участках с разной плотностью (низкой, средней или высокой);

t – количество семей на маршрутах по участкам с низкой, средней или высокой плотностью;

S - площадь сурчиных колоний на соответствующем участке;

L - длина маршрута на участке, км;

W -ширина учетной полосы, км.

Численность сурков на участках с низкой, средней или высокой плотностью рассчитывается по формуле 2:

N=T×b, (2), где

T - число семей на участках соответствующей плотности;

b - средний размер семьи на этих же участках плотности.

Общая численность сурков на территории административного района, заповедника, охотничьего хозяйства или промыслового участка (N) равна сумме оценок численности на участках с различной плотностью населения сурков (формула 3):

N = N 1 + N 2 + N 3 (3)

Второй этап - учет семей, выводков и особей в них на пробных площадках по 15-40 га (форма 2). На участках с разной плотностью (низкая, средняя, высокая) должно быть не менее 4-5 площадок, охватывающих все разнообразие местообитаний сурков. Суммарное число семей на площадках в каждом участке должно быть не менее 30-40 штук.

Учет на площадках проводят через 5-15 дней после массового и устойчивого выхода молодняка из нор на поверхность в погожую погоду в часы наивысшей активности зверьков (с 7 до 11 и с 17 до 20 часов). Для каждой учетной площадки составляют план (форма 3), на который наносят все семейные норы и отмечают максимальное число зверьков, зарегистрированное за время наблюдения. На каждой площадке достаточно вести наблюдение один день.

Карточка учета сурков на площадках (форма 2)

Учет численности сурков в____________________ районе

Общая площадь района (хозяйства) ______________кв. км

Суммарная площадь сурчиных поселений в районе, хозяйстве)_________ кв. км

План-схема распределения семейных нор на учетной площадке №___

в___________ районе ________ области «___»_______ 20… г (форма 3)

По данным учета на площадках рассчитывается раздельно численность сурков на участках с низкой, средней и высокой плотностью населения (формула 4):

N=(n×S):g , (4), где

N - численность на участках с низкой (N 1), средней (N 2) или высокой (N 3) плотностью населения сурков;

n - число сурков, зафиксированное на всех учетных площадках участков с низкой, средней или высокой плотностью;

g - общая площадь учетных площадок на каждом из участков с разной плотностью;

S - площадь сурчиных колоний на участках с разной плотностью.

Общая численность сурков на территории района, хозяйства, заповедника или промыслового участка равна сумме оценок численности на участках с различной плотностью (формула 3).

При правильном проведении учетов численность, рассчитанная по маршрутам (формулы 1, 2 и 3) и по пробным площадкам (формулы 4 и 3), должна соответствовать друг другу или быть достаточно близкой.

В настоящее время в Российской Федерации общепризнанной является методика комбинированного маршрутно-площадочного учета семей.

В России пять видов сурков: степной (M. bobak), серый (M. baibacina Kastschenko), лесостепной (M. кastschenkoi), тарбаган (M. sibirica) и черношапочный (M.camtschatica), обитающих в различных ландшафтно-климатических зонах с различным рельефом от равнинных степей до гольцовых и альпийских поясов. Несмотря на многообразие условий обитания, для всех видов сурков одинаково приемлем маршрутно-площадочный метод учета, дающий объективную картину распределения отдельных колоний и обширных поселений, плотности населения сурков и общие запасы зверей. Благодаря использованию транспорта трудозатраты в сравнении с другими методами неизмеримо меньше, а точность результатов выше.

Опросный метод. При мозаичном распределении отдельных колоний и поселений в сложном кружеве ареала, что особенно характерно для тарбагана и черношапочного сурка, дополнительно необходим массовый опрос (личный и анкетный) охотников, пастухов (чабанов), геологов и других специалистов, связанных в своей деятельности с местообитаниями сурков. Примерная схема опроса приводится ниже. Опросные материалы порой единственная информация из-за труднодоступности некоторых изолированных поселений и колоний сурков, поэтому опросная анкета должна быть максимально информативной при минимальном числе понятных вопросов (на сложные и многословные анкеты отвечают обычно неохотно).

В нормальных условиях (даже при ведении рационального промысла) численность семей в колониях довольно стабильна, поэтому обследование, картирование кружева ареала и маршрутный учет семей проводится через 5-6 лет. В промежутках между такими учетами числа семей ежегодно проводится только учет числа особей и выводков в семьях на постоянных пробных площадках, чем обеспечивается контроль состояния популяции.

В ряде регионов европейской части России степной сурок внесен в областные Красные книги, а тарбаган – в Красную книгу РФ, поэтому наиболее уязвимые колонии этих видов нужно обследовать ежегодно, желательно весной, летом (после появления малышей) и перед залеганием в спячку.

Постоянное наблюдение за семьями сурков (мониторинг) дает ценную информацию для оценки качественного состава популяции и прогнозирования численности, что очень важно в связи с отрицательным влиянием на сурков распашки их местообитаний, прямого преследования человеком и различных климатических факторов.

Опросная анкета

Заполните пункты, которые можете.

Большое спасибо за Вашу информацию!

Адрес организации, куда нужно вернуть заполненную анкету)______________________________________________________

- Основные места обитания русака - поля с различными сельскохозяйственными посевами, луга и луговые поймы, сады, окраины лесов и лесополосы, кустарниковые заросли, песчаные массивы, овраги, балки. Особенно любит держаться на многолетних травах - клевере и люцерне, на озимых посевах. Обитает в предгорьях до альпийских дугов. В Карпатах живет и в ельниках, в Белоруссии и на Украинском Полесье - в сосновых борах. Селится в степях и полупустынях.

Для жизни русака имеет огромное значение не только наличие сельскохозяйственных посевов, но и размер полей, характер их чередования с лесными участками. Излюбленные угодья - небольшие поля, чередующиеся с оврагами, балками, небольшими перелесками, создающие своеобразную мозаику угодий, а также песчаные массивы, особенно бугристые пески с древесной и кустарниковой растительностью. К числу основных условий, определяющих пригодность мест к обитанию русака, относятся глубина снега и пересеченность местности. Русаки живут и в северных областях, где глубина снега бывает значительной. Но в этих местах численность зайцев всегда небольшая.

Близости человека русак не избегает, так как издавна пользуется этим соседством: кормится на сельскохозяйственных посевах, в садах, бахчах и виноградниках, у стогов сена и т.д. Нередко выводки русака находят на огородах в населенных пунктах.

Особого предпочтения к каким-либо видам грунта у русака не наблюдается: он живет и на каменистой почве, и на глубоких черноземах, на бугристых песках и на суглинках. Но более благоприятны для него легкие песчаные почвы, препятствующие распространению глистных заболеваний. Заметной потребности в воде у русаков не наблюдается, их вполне удовлетворяет влага, содержащаяся в растениях. Иногда зайцы пользуются водой из дождевых луж на лесных и полевых дорогах.

Для зайца-русака характерны сезонные перемещения по угодьям на небольшие расстояния, что связано в основном со сменой кормов. Русак - оседлый вид и живет там, где появился на свет. В связи с этим у каждого зайца имеется определенный индивидуальный участок. Размер такого участка зависит от условий местности и обычно составляет 2-5 км в диаметре. Соответственно у молодого зайца такой участок меньше, чем у старого. Размер индивидуального участка больше на открытой равнине и меньше в лесу. Летом при разнообразии кормов он сокращается, зимой-увеличивается. Участки разных зайцев нередко полностью или частично совпадают.

Русак ведет сумеречно-ночной образ жизни, но в угодьях с высокой численностью и особенно там, где его мало беспокоят, бывает активен и днем. Места лежек (дневки) русака зависят от характера местности, состояния погоды, освещенности. В бесснежный период, в теплые ясные дни залегает на дневку практически в любых местах, используя для этого самые разнообразные укрытия. Однако среди сплошных густых зарослей кустарников и бурьянов ложится реже. Довольно часто русаки днюют на совершенно открытых местах - на всходах яровых, клевера, на пашне, что дает им хороший обзор и позволяет издали рассмотреть опасность.

Русаки используют и каждую возможность залечь у небольшого одиночного прикрытия: отдельного куста, высоковольтного или межевого столба среди поля, у куртины бурьяна и т. п. Зимой любят ложиться у надувов снега, в которых нередко выкапывают небольшую нору. В зимнюю ненастную погоду предпочитают устраиваться на лежку в оврагах, балках, лощинах. В сильные морозы ложатся в лесах и садах.

Большую часть года русак питается травянистой растительностью, период использования которой сокращается по направлению с юга на север и северо-восток. Древесной растительностью русак питается в зимнее время, особенно во второй половине зимы. Роль древесных кормов в питании зайцев в разные годы различна и увеличивается с возрастанием глубины снега и наступлением засушливой летней погоды. В многоснежные зимы, когда растительность для зайцев становится недоступной, отмечается голодание этих животных, приводящее их к гибели. Зайцы теряют в весе, истощаются и могут замерзнуть. Особенно губительны при этом сильные морозы и гололед.

Состав кормов русака весьма разнообразен и насчитывает охотно доедаемых растений свыше 100, неохотно поедаемых - свыше 40 видов. Из травянистых растений чаще поедает злаковые сложноцветные и мотыльковые растения, побеги ягодников, бобовых, полыней, некоторые ядовитые растения. Особенно хорошо поедает траву из семейства мотыльковых и полукустарниковых метлообразных трав. Из сельскохозяйственных растений предпочитает клевер, люцерну, люпин желтый, озимые. Из древесных и кустарниковых пород - различные ивы, бересклет, лох, бобовник веничковый (жароновец), ракитник, терн и др. Поедает грибы, падалицу диких яблок и груш, семена, охотно кормится на бахчах. Семена травянистой растительности в желудке зайца не перевариваются. В связи с этим в ряде районов русак способствует распространению растений, вредных для сельского хозяйства. Зимой охотно поедает ягоды и семена кустарников - боярышника, шиповника, терновника.

Решающую роль в питании зайца-русака играют зимние кормовые условия. Именно в этот период, особенно во второй половине зимы, зайцы могут наносить ущерб лесным посадкам и садам.

Зайцы, как и другие растительноядные животные, нуждаются в добавочном (минеральном) питании и почти постоянно испытывают потребность в соли. Объясняется это тем, что в растительной пище содержится калия в 4 раза больше, чем натрия. Для того чтобы уравновесить соотношение этих элементов, зайцам требуется поваренная соль. Именно этим вызывается активное посещение солонцов.

Отдельные корма имеют тонизирующее или лечебное значение. Так, в конце осени зайцы более активно поедают полыни, богатые эфирными маслами, кору определенных пород деревьев, более богатых сахаром. Ежедневная потребность русака в зеленом корме равна примерно 1 кг.

Первый признак начала гона русака - следы с поволокой, пятна синей мочи, появляющиеся еще в конце зимы, и общее повышение активности, самцов, разыскивающих самок. При розысках самок русаки используют чутье, слух, издают различные звуки, очень много передвигаются. Среди самцов наблюдаются драки. Если за самкой следуют даже несколько самцов, то с ней остается один русак и на определенный срок образуется временная брачная пара.

После 6-7-недельной беременности зайчиха приносит 2-5, иногда до 9 зайчат, которые рождаются опушенными, зрячими и весят при рождении до 130 г. Уже в конце первой недели зайчата начинают питаться травой. Растут зайчата быстро. Быстрый их рост обусловлен высокой питательностью молока зайчихи, которое содержит до 24% жира и 12% белка. Разовой порции молока, составляющей 40 г, зайчонку хватает на 3-4 дня, так как оно долго переваривается в желудке. Это позволяет зайчатам неподвижно лежать на одном месте, не выдавая хищникам своего присутствия. Лишь на 4-5 день, проголодавшись, они дают след, по которому их находит зайчиха, покинувшая зайчат вскоре после их рождения для очередного спаривания. Зайчата, опрокинувшись на спину, жадно сосут ее, получая очередную порцию питательного молока.

Подрастающий молодняк очень трудно обнаружить: зайчата любят затаиваться в укрытиях и зарослях. Зайчонок, прижавшись к земле, мало заметен и на открытом месте - его маскирует более длинная шерсть на брюшке и боках.

До взрослого состояния по размерам тела русак вырастает всего за 3 месяца, однако точных данных о наступлении половой зрелости самок не имеется: одни исследователи считают, что зайчихи становятся способными к размножению в конце первого года жизни (имеются в виду первый и второй выводки), другие полагают, что это происходит лишь на следующий год.

Размер выводков русака различен, но летние пометы больше, а весенний и осенний меньше. В целом за 6-месячный сезон размножения зайчиха приносит 10-12 молодых, из которых к следующей весне выживают всего 1-2 зайчонка. Вот почему численность зайцев, зависящая от сочетания целого ряда благоприятных условий окружающей среды, обычно не соответствует их плодовитости. Причины смертности молодняка и взрослых зайцев самые различные, причем процент гибели молодых выше, чем взрослых, а среди взрослых самцы гибнут чаще, чем самки.

Возможна значительная гибель молодняка от неблагоприятной погоды, например, от холодных, затяжных весенних дождей. При намокании волосяного покрова малоподвижные зайчата теряют способность к регуляции тепла, тело охлаждается значительно ниже нормы, что приводит к гибели. Переохлаждению способствует и сильный ветер.

Важное значение в воспроизводстве поголовья русака имеют количество и качество мест, пригодных для размножения, степень действия фактора беспокойства (люди, бродячие собаки, работа различных механизмов и др.). Зайчата гибнут и в результате применения ядохимикатов и минеральных удобрений. Поэтому в современных условиях интенсивного ведения сельского хозяйства действие хищников, в состав питания которых входят зайцы, лисиц, волков, дневных и ночных пернатых хищников - не играет заметной роли. В сокращении численности русака не являются решающим фактором болезни.

К числу других причин гибели русака относятся высокие весенние паводки в пойменных угодьях, когда зайцы вынуждены концентрироваться на возвышенных участках, впоследствии заливаемых в половодье, а также степные пожары.

В зимний период гибель зайцев вызывают многоснежье и гололеды, когда ограничивается или совершенно прекращается доступ к кормам. Наконец, немалый урон поголовью зайцев наносит браконьерство, особенно стрельба из-под автомобильных фар.

У русака, как и у других зайцев, наблюдаются периодические колебания численности, однако меньшие по размерам, чем у зайца-беляка. При возрастании роли хозяйственной деятельности человека прежний ритм колебаний численности русака в 5-9 лет, очевидно, изменился, что связано с усилением роли человеческой деятельности.

Для разведения русака перспективны южные лесостепные и степные районы страны, где еще сохраняется относительно высокая плотность населения зайцев, а также территории Прибалтийских стран.

В областях средней полосы России численность русака упала до крайних пределов, имеются районы, где этот заяц почти не встречается. В небольших размерах сохраняется поголовье зайцев, завезенных в Западную и Восточную Сибирь, где они даже служат объектом охоты. Однако в целом состояние численности зайца-русака вызывает тревогу. Вот почему желательно больше знать о зайцах, чтобы не только сохранить заячье поголовье, но и возможность охоты на этих зверьков.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК

Заяц-беляк имеет много общего в образе жизни с зайцем-русаком. В связи с этим, рассмотрим лишь некоторые отличительные особенности его биологии, которые следует знать охотнику.

Беляк водится на огромной территории сплошных лесов от Финляндии до Камчатки и Сахалина. Населяет тундру, тайгу, смешанные леса, лесостепи, частично степи. При этом беляк отсутствует в лесах Крыма, Кавказа, Средней Азии, местами малочислен в Белоруссии. Южная граница распространения беляка проходит примерно через Брестскую, Гомельскую, Брянскую, Черниговскую, Тульскую, Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области, Мордовию, Саратовскую и Куйбышевскую области, города Уральск, Актюбинск, Целиноград, Аягуз, оз. Алаколь и далее по границе с Монголией и Китаем. Встречается заяц-беляк, кроме того, в некоторых лесных массивах Воронежской области.

Беляк очень похож на русака, особенно в летнем опушении. Зимой снежно-белого беляка отличит от русака даже самый неопытный охотник. У беляка, несмотря на общий меньший вес, несколько более массивная голова вследствие большего размера скуловых дуг, к которым прикреплена хорошо развитая жевательная мускулатура. Беляк значительно уступает русаку в скорости бега. Этот заяц - настоящий лесной житель и отлично приспособлен к многоснежным зимам.

Зайцу-беляку свойственна широкая географическая изменчивость размеров и веса. Средний вес отдельных подвидов зайца-беляка колеблется от 2,5 до 5 кг. Наиболее крупные зайцы живут на Чукотке и на Таймыре. В отличие от русака, беляк в Восточной Сибири может устраивать довольно глубокие (до 1 м) норы, которые использует для дневок.

Так же как и у русака, места обитания этого зайца самые разнообразные, В пределах РФ беляк распространен гораздо шире пределов лесной зоны. Но все же в тундре, в лесостепи и степи беляк связан с кустарниками и другими участками древесной растительности, оправдывая свою приверженность к лесу. Заселяя самые разнообразные леса, беляк предпочитает такие угодья, в которых имеются богатые травой сечи, осоковые болота, черничные кочки, молодые ельники, ивняки и осинники.

Для беляка хорошо выражена сезонная смена мест обитания. Так, летом беляки выбирают сомкнутые, густые насаждения, зимой, наоборот, редкостойные. В отличие от мест лежек этот заяц жирует обычно в насаждениях, где преобладающими древесными породами являются не хвойные, а лиственные деревья, особенно осина. Летом беляк использует более разнообразные места, чем зимой, поэтому в бесснежный период распространение его по угодьям более равномерное. В зоне тундр селится в зарослях кустарников, а в степях - в высоких травах по балкам, ивняках по берегам рек или в камышах на побережьях озер.

Беляк живет оседло, заметно привязан к определенной небольшой территории. При этом отмечено, что в малопосещаемых, труднодоступных для человека урочищах беляки по размеру крупнее. Объясняется это тем, что зайцы не уходят из таких угодий, меньше подвергаются опасности и находятся в более выгодных жизненных условиях. Считается, что и живут такие зайцы дольше. В противоположность русаку, в таких угодьях беляк более привязан к лежке. Молодые зайцы для лежки выбирают хорошо защищенные места: вершину поваленных деревьев, кучи хвороста, придавленную снегом траву, еловый подсед, зарастающие вырубки и гари и т. п. Старые зайцы предпочитают места с хорошим обзором на случай успешного бегства от опасности.

Кроме сезонных стациальных перекочевок зайцы-беляки совершают более длительные передвижения. В таких случаях многочисленные следы зверьков идут прямо, остановок на кормежки почти не наблюдается. Подобные перекочевки отмечены, в частности, в тундрах, где большие партии беляков кочуют с севера на юг, придерживаясь ивняковых зарослей.

Размер суточного хода различен -от 0,4 до 3 км. Беляк мало передвигается в сильный снегопад и может в это время оставаться на лежке до 2 суток. В таких случаях на лежках можно обнаружить орешки и следы мочи. Обычно же беляк на подходе к месту дневки и на самой лежке не мочится и не испражняется, так же как и русак.

Размер индивидуального участка колеблется в зависимости от местных условий от 20-40 до 100-250 га.

Состав корма беляка, как и у русака, меняется по сезонам, однако древесная растительность преобладает над травянистой. Недостаток кормов также наблюдается лишь зимой, когда их состав становится однообразным, а доступ к ним затруднительным. Следовательно, решающую роль в питании беляка также играют зимние кормовые условия. Переход на зимние веточные корма в отличие от питания зайцев-русаков происходит независимо от выпадения снега.

Степень поедания зимнего веточного корма в разных угодьях различна. Более активно поедается корм на опушках смешанного леса, на небольших полянах, в глубине хвойных массивов, менее - на вырубках, в лугах с куртинами деревьев и в березняках. По зимнему составу корм беляка менее разнообразен, чем у русака, при этом питательность кормов у последнего вида значительно выше. Этим, вероятно, объясняется более высокое качество мяса русака и большие размеры последнего. Суточный объем поедаемого веточного корма зависит от географических условий.

Летом беляк питается преимущественно травянистыми растениями состав которых весьма разнообразен. В это время зайцы кормятся больше на полянах, прогалинах, в рединах, на опушках, где растения лучше освещаются солнцем, более разнообразны и питательны. Используются в это время и молодые побеги кустарников. Самки, кроме того, грызут кости, сброшенные рога оленей, содержащие минеральные вещества, необходимые для нормального развития зародышей и новорождённых зайчат.

Корой деревьев беляки начинают питаться осенью, после, листопада. Именно в это время в коре деревьев оказывается полный запас всех питательных веществ, который весной быстро расходуется на рост листьев, побегов и цветов. Среди многих древесных пород беляки предпочитают кору осины.

Так же как и русак, заяц-беляк испытывает потребность в соли, активно посещает солонцы. В засуху, когда пересыхают болота, беляки, особенно беременные и кормящие самки, ощущают жажду. В это время они концентрируются у лесных ручьев, где удовлетворяют свою потребность в воде.

Размножение беляка мало, отличается от размножения русака. Из наиболее существенных различий можно упомянуть о значении первого выводка. Именно зайчата первого выводка определяют успех благополучия заячьего поголовья у этого вида. Молодняк летних выводков больше подвержен гибели, в размножение на следующий год вступает позднее и приносит менее жизнеспособное потомство. Накопление в заячьем населении молодняка летних выводков считают решающим в спаде численности этого зайца.

Для русака также считалось, что успех благополучия зависит от первого выводка. Однако последние исследования опровергают это хотя бы потому, что первый выводок малочислен и чаще гибнет из-за неблагоприятных погодных условий ранней весны. Следовательно, второй выводок русака, более многочисленный и находящийся в лучших условиях обитания (начало лета), определяет успех роста поголовья этого вида.

Наибольшая плодовитость у беляка отмечается в 2-6-летнем возрасте. Несмотря на то, что зайчиха приносит за лето не менее 10 зайчат, быстрого роста поголовья не наблюдается. Причина заключается в высокой, смертности молодняка. Летом гибнет 60-65% зайчат, тем не менее осенью оставшийся молодняк составляет основу поголовья: в заячьем населении к осени может быть до 80% молодых и только 20% старых зайцев. При этом среди молодняка преобладают самцы (66%), среди взрослых - самки. Как и у многих видов, смертность молодняка среди зайцев выше, чем у взрослых.

Выживание зайчат беляка (так же, как и русака) обусловливается их высокой приспособленностью к окружающей среде: питательностью молока, ранним переходом, (в 10-12-дневном возрасте) на зеленые корма, отсутствием запаха на лежке, покровительственной окраской, скрывающей зайчат среди растительности.

На сокращение численности зайца-беляка также влияет хозяйственная деятельность: освоение и частая посещаемость человеком крупных лесов одновременно с исчезновением мелких лесных массивов. Это особенно характерно для центральных черноземных областей. Больше, чем у русака, имеют значение различные, особенно глистные, заболевания.

О роли хищников в колебаниях численности беляка до сих пор существуют различные мнения. Общий состав видов животных, непосредственно и более или менее регулярно уничтожающих зайцев, известен. К ним относятся: рысь, лисица, волк, песец, куница, пернатые хищники (ястреб-тетеревятник, орлы, коршуны, болотный лунь, филин, сова-неясыть). Главную роль при этом играют рысь и лисица, в питании остальных названных видов беляк составляет случайную добычу. При этом в питании лисицы количество добываемых ею зайцев зависит не от их численности, а от их доступности. Так, в годы массовых заболеваний зайцев их чаще добывает лисица.

Деятельность хищников не может служить причиной катастрофического сокращения численности, она лишь вызывает некоторую задержку прироста поголовья. Нападая на добычу, хищники часто оказывают и положительное влияние, вылавливая прежде всего больных и ослабленных зайцев.

Заметно действуют на поголовье зайцев неблагоприятные метеорологические условия, например дождливая летняя погода, которая, кроме непосредственной гибели молодняка, способствует усилению заболеваний. Имеет значение и резко засушливая летняя погода.

У беляка заметнее, чем у русака, выражены волны колебаний. численности поголовья. Характер этих колебаний, их ритм - общий для обширных областей со сходными природными условиями.

На юге и юго-западе эти волны наиболее коротки и от одного года с наибольшей численностью до другого проходит всего 5 лет. Чем дальше к северу, тем длиннее эти периоды: в Ленинградской области в среднем 6 (5-8), в Карелии - 9 лет.

На всей огромной территории, которую заселяет заяц-беляк, численность его различна. Более высоких размеров она достигает в северных и центральных областях европейской части страны - Новгородской, Калининской, Кировской, Ярославской, Московской, Ивановской, Смоленской, Калужской и Костромской. В среднем в центральной полосе европейской территории нашей страны отстреливается 112 беляков с каждых 1000 га свойственных этим зайцам угодий.

Высокой численности поголовье беляка достигает в Заволжье, в Горьковской области, в центральных и восточных районах Пермской области и в некоторых других районах.

В Московской области плотность населения беляка очень высокая - до 82 зайцев на 1000 га.

ЗАЯЦ-ТОЛАЙ

Этот представитель заячьего семейства населяет южные районы страны - Среднюю Азию, Казахстан и Южную Сибирь. Граница его распространения проходит по южному Казахстану, от Мангышлака и восточного побережья Каспийского моря на восток до Тянь-Шаня и оз. Зайсан, к северу- до северного побережья Аральского моря, пустынь Муюнкумы, Бетпак-Дала и северного побережья оз. Балхаш. Живет в Чуйской степи на Алтае и в Забайкальских степях.

По внешнему виду толай очень похож на русака и отличается от него лишь меньшими размерами, более длинными ушами, своеобразным тусклым окрасом шерсти, не имеющей волнистости.

Места обитания толая - пустыни, полупустыни, закрепленные пески, степи, тугайные заросли по долинам рек, тростниковые и камышовые заросли по берегам озер, встречается и высоко в горах. В пустынной зоне предпочитает бугристые пески, реже обитает в барханных и особенно в глинистых пустынях.

Селится в зарослях чия, тамариска, саксаула, чингиля, верблюжьей колючки, в полосе культурных земель - вблизи населенных пунктов, в предгорьях, заходит в зоны лиственных и хвойных лесов и даже на субальпийские луга. В приалтайских горах живет среди камней вместе с беляком.

Лежки в виде небольших углублений устраивает в укрытиях с кустарниковой или травянистой растительностью, стараясь уберечься от врагов - диких кошек, шакалов, лисиц и пернатых хищников.

Толай ведет сумеречно-ночной образ жизни: на кормежку выходит с наступлением сумерек, с рассветом залегает на дневку. Это вполне оседлый зверек с небольшим размером индивидуального участка, обычно не превышающего 2 га.

Состав пищи толая довольно разнообразен и насчитывает свыше 60 видов различных травянистых и кустарниковых растений. Любит кормиться на бахчах, чем наносит определенный ущерб посевам сельскохозяйственных культур.

Сезон размножения длится с января до сентября. Более многочисленны 2-й и 3-й выводки. Так же как и у предыдущих видов, численность толая подвержена колебаниям. Но запасы этого зайца, полностью не осваиваются. Плотность населения толая во многих районах бывает весьма высокой - в 3-4 раза выше, чем у зайца-беляка. Особенно многочислен в прибрежных ивняках и тугайных зарослях Средней Азии, в степях.

Хозяйственное значение толая невелико, добывается преимущественно на мясо, так как шкурка ценится невысоко.

МАНЬЧЖУРСКИЙ ЗАЯЦ

Маньчжурский заяц - более жесткошерстный зверек, близкий по образу жизни к беляку. По внешнему облику напоминает беляка, а короткими лапами и компактностью тела - дикого кролика.

Маньчжурский заяц живет в лиственных прибрежных лесах Дальнего Востока, в долине Амура. Населяет склоны гор, овраги, поймы рек и другие участки с зарослями орешника, молодого дубняка. Осинников и березняков с густым подлеском из кустарников, старых лесов и открытых мест избегает. Этот заяц, как и беляк, - типично лесной зверек, отличающийся от него некоторыми биологическими особенностями.

Маньчжурский заяц крепко, особенно летом, лежит на лежке, которую устраивает в зарослях травы или кустарников, у крупных камней, стволов деревьев, а также в дуплах упавших или наклонно стоящих деревьев, в углублениях обрывов, барсучьих норах. Зимой зарывается в снег и при продолжительном ненастье на кормежку не встает, напоминая этим беляка. Иногда кормится под снегом, прорывая в нем ходы, зимой может иметь несколько лежек, соединенных тропами.

Ведет сумеречно-ночной образ жизни. Живет обычно на небольшом участке, диаметром 2-3 км.

Основу питания составляет древесная и кустарниковая растительность, а также ягоды и плоды, сбиваемые ветром, на побережье нередко кормится водорослями.

Размножение маньчжурского зайца изучено плохо, не установлены сроки беременности и количество выводков.

Из-за невысокой численности, низкого качества волосяного покрова и мелких размеров хозяйственное значение маньчжурского зайца не велико.

ЗАЯЦ-ТУМАК

Иногда в районах совместного распространения встречаются помеси между беляком и русаком - тумаки. Это происходит лишь в том случае, когда самец русака покрывает самку беляка. Тумак -довольно крупный заяц, напоминающий в зимнем опушении беляка, но отличающийся от него темной подпушью. Считается, что тумак способен приносить потомство, если тумачиха покрывается русаком.

Этот заяц имеет внешние признаки и повадки беляка и русака. Лежки устраивает в кустарниках и в лесу, как беляк, а кормится, как русак, на открытых местах. Наблюдений за этими гибридами проведено очень мало, поэтому какие-либо сведения о них, известные охотникам, представляют значительный интерес.

Охотник должен иметь хотя бы общее представление о линьке, болезнях и поведении зайцев, имеющих много общего для всех представителей этого семейства.

ЛИНЬКА ЗАЙЦЕВ

Волосяной покров зайцев не остается неизменным: периодически происходит смена волоса, называемая линькой. Эти изменения, характерные для всех зайцев, кроме маньчжурского, хорошо выражены у зайца-беляка, приобретающего к зиме чисто-белую окраску.

Зайцы линяют 2 раза в год: весной и осенью, Весной происходит смена более густого зимнего покрова на летний, осенью этот процесс совершается в обратном порядке, причем летний волос выпадает полностью. Весенняя линька обычно протекает довольно быстро, остевые волосы зимнего опушения утрачивают блеск, становятся ломкими, на боках и огузке редеют и выпадают целыми клочьями. Весной линька начинается с головы, осенью - с огузка. При осенней линьке мездра беляка остается белой, а не синеет, как у остальных зайцев. Это происходит потому, что к зиме отрастают белые волосы и в коже не образуется -красящее вещество - пигмент. При весенней линьке мездра синеет у всех зайцев.

Линьку обычно первыми начинают самцы, но самки линяют быстрее. Молодняк из первого выводка вступает в линьку одновременно со взрослыми, а молодые второго выводка - несколько позднее. Больные и плохо упитанные зайцы линяют позже. Общая продолжительность линьки беляка и русака около 90 дней. Сроки линьки зависят от метеорологических условий года, состояния зайцев и других причин, поэтому они могут изменяться.

Лучше изучены особенности линьки беляка и русака, являющихся основными объектами спортивной охоты.

Знание сроков окончания осенней линьки позволяет устанавливать более правильные сроки охоты с учетом выхода шкурки.

БОЛЕЗНИ ЗАЙЦЕВ

Зайцы подвержены многим заболеваниям, что значительно отражается на состоянии их численности. Некоторые виды болезней опасны для человека, многие возбудители заразных заболеваний являются общими для зайцев и домашних животных. Огромное оздоровительное значение для поголовья зайцев имеет отстрел больных зверьков, поэтому охотники должны иметь представление об основных видах заболеваний зайцев.

Как же распространяются и передаются болезни среди диких животных? Причин и путей множество: прямой контакт с зараженным животным (диким и домашним), контакт через пастбище, воду, почву, птиц, насекомых, человека и т. п. Возникновению многих болезней зайцев способствуют оседлость этих животных, дождливая погода, состояние численности заячьего поголовья и другие причины.

Для зайцев известны следующие группы заболеваний: инфекционные, инвазионные и незаразные. Инфекционные болезни-: большая группа наиболее опасных заболеваний охотничьих животных, вызываемых различными болезнетворными микробами. Многие из этих болезней поражают домашних животных и человека. К наиболее распространенным заразным заболеваниям зайцев относятся туляремия, пастереллез, бруцеллез, псевдотуберкулез, лептоспироз, злокачественный отек, ложное бешенство.

ПОВАДКИ ЗАЙЦЕВ

Знание повадок зайцев способствует не только успеху охоты: оно дает возможность использовать те особенности поведения, которые позволяют обеспечить избирательность добычи и тем самым действовать на улучшение состава заячьего поголовья. Особенно важно для охотника разбираться в следах зайцев. Умение читать следы, различать старых и молодых зайцев, самцов и самок - необходимо также и для проведения учета.

В местах, где живут, русаки и беляки и перекрываются участки их обитания, необходимо уметь различать их следы. При сравнении следов зайцев легко обнаружить, что у беляка отпечатки лап больше и лежат они друг к другу ближе, чем у русака. Отпечатки задних лап беляка более округлые, не такие заостренные, как у русака. У беляка разница между величиной отпечатка передних и задних лап меньше, чем у русака, так как передние лапы у беляка оставляют больший след. Беляка от русака можно отличить и по форме помета (орешков): орешки беляка более округлые, без слегка вытянутого кончика, что характерно для русака.

В отличие от следов других животных каждый отдельный комплект следов русака имеет впереди два удлиненных и заостренных отпечатка задних лап, расположенных близко друг к другу, а позади два менее углубленных отпечатка передних лап, расположенных один за одним. Объясняется это тем, что русак с его сильно удлиненными задними конечностями передвигается лишь прыжками, закидывая широко расставленные задние лапы далеко вперед, за передние. В зависимости от скорости бега след русака больше или меньше растягивается в длину.

По каждому следу опытный охотник может определить характер поведения русака.

Жировочный след - след, оставленный на месте жировки. При этом между каждым комплектом следов почти не остается свободного расстояния, следы заходят один на другой. Промежутки между задними (первыми двумя отпечатками) и передними лапами обычно незначительны. На жировочном следе зайцы нередко оставляют орешки, следы мочи, чего обычно не бывает на других следах.

Ходовой след - размеренный, относительно большие прыжки следуют в определенном направлении. Расстояние между прыжками значительно больше, чем при жировочном следе. Такой след заяц обычно оставляет при переходе с лежки на жировку или наоборот.

Скидной след заяц оставляет, когда хитрит перед тем, как залечь на дневку. Скидной след остается от небольших прыжков, которые заяц делает под углом к следу первоначального направления. Очень часто при помощи скидки заяц выходит на проезжую дорогу или на лыжню, на которых след трудно обнаружить.

Через некоторый промежуток заяц повторяет скидку - огромный прыжок, после чего обнаружить след удается далеко не сразу.

К серии приемов запутывания следа относится сдвойка, при которой заяц возвращается по своему же следу, после чего опять делает скидку. Часто наблюдается и более сложный прием - тройка, когда заяц после сдвойки не делает сразу. скидку, а возвращается по сдвоенному следу, страивая его. На этом промежутке всегда наблюдается скидка, вскоре после, чего заяц устраивается на дневку, ложась обязательно головой к своему следу. Однако это зависит и от состояния погоды: в сильный ветер русак, например, ложится головой к ветру, независимо от направления следа. Скидной след часто образует петли, относящиеся к этой же серии приемов.

Нередко скидные следы проходят по насту, сдувам, старым следам, т. е. таким местам, где проследить за зайцем довольно трудно.

Развязывать след нужно с ходового, так как вскоре после него будет скидной след.

Гонный след остается при преследовании зайца собакой или после поднятия его с лежки человеком. Этот след представляет собой большие растянутые следы с длиной прыжков почти до 5 м.

Брачные следы, не имеющие определенной системы, оставляются в виде одиночных, парных, групповых, расходящихся и сходящихся в самых различных направлениях следов. В это время - в конце зимы - зайцы нередко активны и днем.

Тропа остается после многократного прохождения зайцев по одному и тому же месту, что обычно для периода многоснежья.

Все перечисленные особенности следовых повадок характерны для русака и беляка. Некоторое сходство в поведении можно обнаружить у толая и маньчжурского зайца. Так, маньчжурский заяц залегает на лежку, также предварительно запутав свои следы.

Поднятый с лежки, он старается бежать по местам с уплотненным снегом, что затрудняет его преследование. Сдвойки и скидки перед лежкой делают толай и тумак.

На поведении зайцев, особенно русака и толая, значительно отражается степень беспокойства их со стороны человека. Там, где зайцев беспокоят мало, они ведут себя спокойнее, ближе подпускают человека, нередко встречаются даже днем. Зайцы быстро привыкают к технике: работающим сельскохозяйственным агрегатам, движущимся автомашинам, тракторам и мотоциклам, и часто не обращают внимания на создаваемый ими шум.

В состав семейства зайцев входят русак, беляк, толай, маньчжурский заяц. Сюда, же относится дикий кролик, обитающий у нас на юге Украины, но его мы касаться не будем, потому что книга наша посвящена охоте на зайцев. Иногда встречается помесь между русаком и беляком - заяц-тумак, имеющий признаки обоих видов. Такие гибриды потомства не дают.

Наиболее распространены русак и беляк, но в последние годы русака становится все меньше, и это вызывает тревогу.

Поголовье зайцев-толаев находится в несколько лучшем состоянии, запасы их даже полностью не осваиваются.

Что касается маньчжурского зайца, обитающего на сравнительно небольшой территории, то он не так многочислен и популярен, как остальные виды.

Заяц-русак

живет в основном в европейской части нашей страны - от западных границ до Зауралья, от Архангельска до побережья Каспийского моря. Область распространения русака постепенно расширяется, и только за последние 50-60 лет он продвинулся на восток более чем на тысячу километров. Кроме того, русака выпускали там, где раньше его не было: в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Заяц-русак

живет в основном в европейской части нашей страны - от западных границ до Зауралья, от Архангельска до побережья Каспийского моря. Область распространения русака постепенно расширяется, и только за последние 50-60 лет он продвинулся на восток более чем на тысячу километров. Кроме того, русака выпускали там, где раньше его не было: в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Русак - наиболее крупный представитель семейства заячьих (до 7 кг), хотя в разных районах вес его неодинаков. Наиболее мелкие - южные русаки, весящие всего 3-3,5 килограмма. Самые крупные русаки живут в Башкирии. Различны и размеры тела русака, длина самых крупных превышает 70 сантиметров.

В отличие от беляка русак имеет более длинный, клиновидный хвост, сверху окрашенный в черный цвет. У него длинные уши, узкие и длинные лапы, подошвы которых покрыты короткими жесткими волосами. Когда нужно различить русака и беляка в летнем опушении, то обычно сравнивают их по длине ушей: у русака уши, если их вытянуть к носу, будут выступать за него, так как они длиннее головы; у беляка уши короче и не доходят или едва доходят до кончика носа.

У русака красивая волнистая и шелковистая шерсть, окраска волосяного покрова изменяется от глинисто-буро-серой с палевым оттенком (на юге) до светло-серой, почти белой с неизменным темным "ремнем" на хребте (на севере и северо-востоке). Окрас волосяного покрова у южных и западных русаков по сезонам почти не меняется. В северных и северо-восточных районах летняя буроватая окраска к зиме меняется на светлую, почти белую - происходит линька. Не меняют своего темного цвета кончики и оторочка ушей, верхняя часть хвоста и узкая полоса на хребте.

Русак, задние лапы которого значительно длиннее передних, хорошо бегает по твердой поверхности, но с трудом по глубокому рыхлому снегу.

Этот заяц отлично приспособился к жизни в условиях открытых пространств. У него хорошо развито зрение, и он может различать опасность на расстоянии 300-400 метров. Утверждения о "близорукости" русака ошибочны и вызваны, наверное, тем, что он не всегда определяет степень опасности, а подчас слишком любопытен. Вот почему русак довольно часто близко подпускает охотника.