Праздник буквы «Ё. Литературно-исторические заметки юного техника

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился вернуть на страницы всех официальных документов букву "ё". Сделано это в память о великом русском писателе Николае Карамзине, уроженце Симбирска (Ульяновска), который широко ввел в обиход эту букву. Кроме того, в Ульяновске уже год стоит памятник этой букве.

Морозов уже не первый раз выступает за чистоту русского языка. На прошлой неделе он подписал распоряжение, согласно которому все местные чиновники должны будут пройти тесты по русскому языку и истории родного края, пишет газета "Новые известия".

Чиновники находятся в растерянности. Губернатор обещал всех, кто будет

забывать ставить точки над "ё", заставлять переписывать документы заново. С

непривычки это может привести к большому расходу бумаги, кроме того, чиновники

опасаются, что не смогут одновременно думать над содержанием документа и следить

за употреблением любимой губернатором буквы.

Впрочем, в пресс-службе главы

области газете пояснили, что пока данное распоряжение не закреплено официально,

а потому носит характер "устной рекомендации".

Буква "ё" появилась в русской письменности, как считают, благодаря директору Петербургской академии наук княгине Екатерине Романовне Дашковой. На одном из первых заседаний Российской академии 29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года, которое проходило в ее доме, княгиня указала академикам, что неверно употреблять две буквы для обозначения одного звука (ранее писалось "io"). Дашкова предложила использовать новую букву "ё" "для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матiорый, iолка, iож".

Известной буква "ё" стала благодаря Н.М. Карамзину, в связи с чем он часто (даже в таких авторитетных источниках, как "Большая советская энциклопедия") ошибочно указывается её автором. В 1796 году, в первой книжке издаваемого Карамзиным стихотворного альманаха "Аониды", выходившего из той же университетской типографии, с буквой "ё" были напечатаны слова "зарёю", "орёлъ", "мотылёкъ", "слёзы", а также первый глагол "потёкъ". Однако неизвестно, была ли то собственная идея Карамзина или же инициатива кого-то из сотрудников издательства. Следует отметить, что в научных работах (например, в знаменитой "Истории государства Российского", 1816-29) Карамзин букву "ё" не использовал.

Формально буквы "ё" и "й" вошли в алфавит (и получили порядковые номера) только в советское время (если не считать "Новой азбуки" Льва Толстого (1875), в которой буква "ё" стояла на 31-м месте, между ятем и "э"). 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР было введено обязательное употребление буквы "ё" в школьной практике, и с этого времени (иногда, впрочем, упоминают о 1943 годе) она официально считается входящей в русский алфавит. Последующие лет десять художественная и научная литература выходила с практически сплошным использованием буквы "ё", но затем издатели вернулись к прошлой практике: употреблять ее только в случае крайней необходимости.

Сторонники возвращения буквы в печать утверждают, что необязательность употребления этой буквы на печати исказила массу личных имён, и множество имён нарицательных. Так, например, буква "ё" исчезла из написаний (а затем и произношений) фамилий: кардинала Ришелье (фр. Richelieu), философа и писателя Монтескье (фр. Montesquieu), физика Рентгена (нем. Rontgen), микробиолога и химика Луи Пастера (фр. Pasteur), художника и востоковеда Николая Рёриха, математика Пафнутия Чебышева и др. (в последнем случае даже с изменением места ударения: Чебышев вместо правильного Чебышёв).

Исчезла буква ё и из фамилии дворянина Лёвина, персонажа из романа Л.Н.

Толстого "Анна Каренина", фамилия которого превратилась в еврейскую - "Левин".

Здесь герой разделил судьбу автора: Толстого звали Лёв, а не Лев, о чём

свидетельствуют, например, его прижизненные иностранные издания с именем Lyof

или Lyoff на обложке.

Неоднозначность привела к тому, что иногда букву "ё"

употребляют на письме (и соответственно читают ["о]) в словах, где она не нужна.

Например, "афёра" вместо "афера", "гренадёр" вместо "гренадер", "бытиё" вместо

"бытие", "опёка" вместо "опека" и пр. Иногда такое неправильное написание и

произношение становится общепринятым. Так, чемпион мира по шахматам, известный

многим как Александр Алёхин, на самом деле был Алехиным и очень возмущался,

когда его фамилию писали и произносили неправильно. Его фамилия - дворянского

рода Алехиных, а не производная от фамильярного варианта имени Алексей -

"Алёха".

Некоторые (в частности, небезызвестный дизайнер Артемий Лебедев,

считают, что употребление "ё" мешает чтению, так как глаз "спотыкается" о

диакритический знак. По мнению других, именно символы, выходящие за пределы

строки, помогают читать, так как человек воспринимает не отдельные буквы, а

рисунок слова в целом. Поэтому, считают они, будь буква "ё" используемой

повсеместно, средняя скорость чтения возросла бы, так как в русском языке

(особенно после реформы 1917-1918 годов) не хватает символов, выходящих за

пределы строки и делающих рисунок слова более узнаваемым. (В этом смысле только

восемь строчных букв, кроме "ё", помогают чтению: "б", "д", "й", "р", "у", "ф",

"ц" и "щ", тогда как в латинском алфавите таковых половина: 13 из 26.). Кроме

того, по нормам отечественного книгоиздания употребление буквы "ё" обязательно в

детских книгах.

Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу. 18 ноября 1784 года буква «ё» получила официальное признание.

Хотя литера «ё» была предложена в 1783 году, а в печати употреблена в 1795 году, отдельной буквой она долгое время не считалась и в азбуку официально не входила. Это характерно для вновь введённых литер: таков же был статус и знака «й», который, в отличие от «ё», был обязателен к употреблению ещё с 1735 года. Академик Я. К. Грот в своём «Русском правописании» отмечал, что эти две буквы «должны бы также занимать место в азбуке», но ещё долго это оставалось лишь благим пожеланием.

Распространению буквы «ё» в XVIII-XIX веках мешало и тогдашнее отношение к «ёкающему» произношению как к мещанскому, речи «подлой черни», тогда как «церковный» «екающий» выговор считался более культурным, благородным и интеллигентным (среди борцов с «ёканьем» были, например, А.П. Сумароков и В.К. Тредиаковский).

Декрет за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованный (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) и вводивший как обязательную реформированную орфографию, среди прочего, гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы „ё“».

Формально, буквы «ё» и «й» вошли в алфавит (и получили порядковые номера) только в советское время (если не считать «Новой азбуки» Льва Толстого (1875), в которой буква «ё» стояла на 31-м месте, между ятем и «э»). 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР было введено обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике, и с этого времени (иногда, впрочем, упоминают о 1943 или даже о 1956 годе, когда были впервые опубликованы нормативные правила орфографии) она официально считается входящей в русский алфавит. Последующие лет десять художественная и научная литература выходила с практически сплошным использованием буквы «ё», но затем издатели вернулись к прошлой практике: употреблять её только в случае крайней необходимости.

Существует легенда, что на популяризацию буквы «ё» оказал влияние Иосиф Сталин. Согласно ей, 6 декабря 1942 года Сталину на подпись принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой «е», а не «ё». Сталин пришёл в ярость, и на следующий день во всех статьях газеты «Правда» вдруг появилась буква «ё».

9 июля 2007 года российский министр культуры А. С. Соколов в интервью радиостанции «Маяк» высказался за использование буквы «ё» в письменной речи.

По материалам Википедии

Ёшкин кот без буквы Ё - никакой!

Предчувствуя появление Интернета в 20 веке, Екатерина Романовна Дашкова предложила для использования букву «Ё».

В Ульяновске, который принято считать родиной буквы Ё, в 1997 году установлен памятник. Более того, глава региона обязал всех чиновников использовать букву во внутренних документах. А ульяновские айти-специалисты разработали «Ё-приложение», которое сканирует текстовый документ и после синхронизации с несколькими словарями заменяет в нужных местах букву "Е" на "Ё". Существующий ныне памятник был установлен 3 ноября 2005 года . Ему предшествовал другой, временный памятник. Высота памятника букве "Ё" 2,05 метра, масса – более трех тонн .

www.vmdaily.ru

18/ 29 ноября 1783 г. на заседании Российской Академии в доме директора Петербургской академии наук княгини Е.Р. Дашковой в присутствии выдающихся литераторов учёных Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Я. Б. Княжнина, И. И. Лепехина и др. Екатерина Романовна (Дашкова) при обсуждении проекта первого в нашей истории толкового словаря – шеститомного Словаря Академии Российской, вдруг спросила мужей науки, а почему слово «ёлка» у нас пишется «iолка». И почему это нужно один звук, кстати, очень частый в языке к тому времени, изображать двумя буквами? А не лучше ли ввести новую букву Ё, которая и была тут же рукою княгини начертана. Научный авторитет кн. Дашковой был очень высок и возразивших не оказалось. Так этот день стал днём рождения новой русской буквы.

Ё, ё — 7-я буква русского и белорусского и 9-я — русинского алфавитов. Используется также в некоторых неславянских алфавитах на основе гражданской кириллицы (на пример, киргизском, монгольском, чувашском и удмуртском). После согласных озна чает их мягкость (если это возможно) и звук [o]; в прочих случаях — сочетание . В словах исконно русского происхождения (кроме слов с приставками трёх- и четырёх- ) всегда несёт ударение. В редких случаях безударного использования (что возможно только в заимствованиях: кёнигсбе́ргский , сёрфинги́ст , сложных словах: лёссови́дный или словах с приставками трёх- и четырёх- : четырёхча́стный ) фонетически тождественна безударным «и», «е», «я» либо имеет побочное ударение, но может отражать особенности на писания в языке-источнике.

В русском языке (то есть в русском письме) буква «ё» используется прежде всего в тех позициях, где произношение [(j)o] образовалось из [(j)e], чем и объясняется производна я от «е» форма буквы (заимствованна я из западных письменностей). В русском письме, в отличие от белорусского, простановка точек на д «ё» в большинстве случаев факультативна (см. правила употребления этой буквы).

В других славянских кириллицах [примечание 1] буква «ё» не используется. В украинской [примечание 2] и болгарской письменности для обозна чения соответствующих звуков пишут «ьо » после согласных и «йо » в других случаях. В сербской письменности (и построенной на её базе македонской) вообще нет особых букв для гласных йотированных и (или) смягчающих предыдущую согласную, так как для различия слогов с мягкой и твёрдой согласной там применяются не разные гласные буквы, а разные согласные, а йот всегда пишется отдельной буквой. В старо- и церковнославянской азбуке ана логичной «ё» буквы нет по причине отсутствия соответствующих сочетаний звуков; русское «ёканье» является распространённой ошибкой при чтении церковнославянского текста.

Введение буквы

Образовавшееся в русском произношении сочетание звуков (и [o] после мягких согласных) долгое время не находило себе никакого выражения на письме. В сер ед ине XVIII века [примечание 6] для них было введено обозначение в виде букв IO под общей крышечкой, но оно оказалось громоздким и применялось редко. Использовались варианты: знаки о, ьо, їô, ió, ио .

В 1783 году взамен существующих вариантов была предложена литера «ё», заимствованная из французского, где она имеет иное значен ие. В печ ати, однако, она впервые была употреблена только двенадцатью годами позже (в 1795 году). Высказывалось предположение о влиянии шведской азбуки.

29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Российской академии, на котором присутствовали Г. Р. Держ авин, Д. И. Фонвизин, И. И. Лепёхин, Я. Б. Княжнин, митрополит Гавриил и др. Обсуждался про ект полного толкового славяно-ро ссийского словаря , знаменитого впоследствии 6-томного «Словаря Академии Российской». Академики уже было собирались расходиться по домам, когда Екатерина Романовна спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово «ёлка». Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесённое ею слово «іолка», спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?» Заметив, что «выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», Дашкова предложила использовать новую букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож, іол». Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу. 18 ноября 1783 года буква «ё» получила официальное признание .

Новаторскую идею княгини поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать «ё» в личной пер еп иске. Пер вое же печ атное издание, в котором встреч ает ся буква «ё», — книга Ивана Дмитриева «И мои безделки» (1795), изданная в Московской университетской типографии у Х. Ридигера и Х. А. Клаудия (эта типография, в которой печаталась с 1788 года газета «Московские ведомости», находилась на месте нынешнего здания Центрального телеграфа). Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было «всё», затем «огонёкъ», «пенёкъ», «безсмёртна», «василёчикъ». Первая фамилия («Потёмкинъ») с этой буквой была напечатана в 1798 году у Г. Р. Держ авина .

![]()

Известной буква «ё» стала благодаря Н. М. Карамзину, в связи с чем он до недавнего времени (пока не была предана широкой огласке изложенная выше история) считался её автором [примечание 7] . В 1796 году, в первой книжке издаваемого Карамзиным стихотворного альманаха «Аониды», выходившего из той же университетской типографии, с буквой «ё» были напечатаны слова «зарёю», «орёлъ», «мотылёкъ», «слёзы», а также первый глагол «потёкъ». Однако неясно, была ли то собственная идея Карамзина или же инициатива кого-то из сотрудников издательства. Следует отметить, что в научных работах (например, в знаменитой «Истории государства Российского», 1816—29) Карамзин букву «ё» не использовал.

Трудности распространения

Хотя литера «ё» была предложена в 1783 году, а в печати употреблена в 1795 году, отдельной буквой она долгое время не считалась и в азбуку официально не входила. Это характерно для вновь введённых литер: таков же был статус и знака «й», который, в отличие от «ё», был обязателен к употреблению ещё с 1735 года. Академик Я. К. Грот в своём «Русском правописании» [примечание 8] отмечал, что эти две буквы «должны бы также занимать место в азбуке», но ещё долго это оставалось лишь благим пожеланием.

Распространению буквы «ё» в XVIII—XIX веках мешало и тогдашнее отношение к «ёкающему» произношению как к мещанскому, речи «подлой черни», тогда как «церковный» «е́кающий» выговор считался более культурным, благородным и интеллигентным (среди борцов с «ёканьем» были, например, А. П. Сумароков и В. К. Тредиаковский).

Декрет за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованный (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) и вводивший как обязательную реформированную орфографию, среди прочего, гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы „ё“».

Формально, буквы «ё» и «й» вошли в алфавит (и получили порядковые номера) только в советское время (если не считать «Новой азбуки» Льва Толстого (1875), в которой буква «ё» стояла на 31-м месте, между ятем и «э»). 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР В.П.Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике, и с этого времени (иногда, впрочем, упоминают о 1943 или даже о 1956 годе, когда были впервые опубликованы нормативные правила орфографии) она официально считается входящей в русский алфавит. Последующие лет десять художественная и научная литература выходила с практически сплошным использованием буквы «ё», но затем издатели вернулись к прошлой практике: употреблять её только в случае крайней необходимости.

Существует легенда , что на популяризацию буквы «ё» оказал влияние Иосиф Сталин. Согласно ей, 6 декабря 1942 года Сталину на подпись принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой «е», а не «ё». Сталин пришёл в ярость, и на следующий день во всех статьях газеты «Правда» вдруг появилась буква «ё».

9 июля 2007 года российский министр культуры А. С. Соколов в интервью радиостанции «Маяк» высказался за использование буквы «ё» в письменной речи.

Известные сторонники

Некоторые писатели и поэты публикуют или публиковали свои тексты с обязательным использованием буквы «ё». Среди них — А. И. Солженицын, Ю. М. Поляков, А. В. Карасёв, М. В. Семёнова, М. К. Щербаков, С. В. Логинов, М. В. Погарский. Сторонниками этой буквы в разное время были такие известные лингвисты, как Д. Н. Ушаков, Л. В. Щерба, А. А. Реформатский.

Известные противники

Артемий Лебедев , Максим Поташёв.

Вариации на тему «ё»

В конце XIX — начале XX вв. предпринималась попытка ввести в русскую письменность ещё одну букву: соответствующую французскому eu и немецкому ö , но не йотированную и не смягчающую предыдущие согласные (написания Гёте, Бёрнсъ, Рёнтгенъ казались недостаточно верными, так как русская «ё» подразумевает сильное смягчение; а Эженъ, Эзель примерно столь же неадекватными, как и Ёженъ , Ёзель ). Для неё предлагалось начертание в виде э с двумя точками (ӭ ), и этот знак действительно использовался в дореволюционной печати при передаче иностранных имён и названий, наряду с «ё» в русских словах. Иногда в этом же значении употреблялась просто немецкая литера ö .

В тех немногих случаях, когда «ёкающее» произношение образовалось на месте буквы ять, написание через «ё» по старой орфографии было невозможным — очевидной орфографической ошибкой; использование же ятя с ударением (в словарном тексте) подчёркивало неверное произношение (звѣ́зды ). Из этой сложной ситуации интересный выход нашла редакция 3-го (посмертного, переделанного) издания словаря Даля: издатели попросту поставили точки над ятем.

Правила употребления буквы «ё»

Законы и постановления

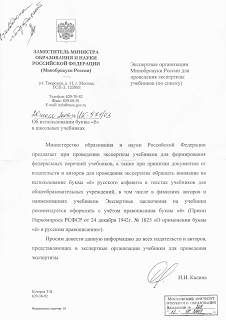

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУКВЫ "Ё" В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ

Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает при проведении экспертизы учебников для формирования федеральных перечней учебников, а также при принятии документов от издательств и авторов для проведения экспертизы обращать внимание на использование буквы "ё" русского алфавита в текстах учебников для общеобразовательных учреждений, в том числе в фамилиях авторов и наименованиях учебников. Экспертные заключения на учебники рекомендуется оформлять с учетом правописания буквы "ё" (Приказ Наркомпроса РСФСР от 24 декабря 1942 г. N 1825 "О применении буквы "ё" в русском правописании").

Просим довести данную информацию до всех издательств и авторов, представляющих в экспертные организации учебники для проведения экспертизы.

И.И.КАЛИНА

24 декабря 1942 года приказом № 1825 народного комиссара просвещения РСФСР В. П. Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё». Согласно легенде, изданию приказа предшествовала история, когда Сталин грубо обошёлся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот 5 (или 6) декабря 1942 года принёс ему на подпись постановление, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё». Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть и в печати «ё». И уже в номере за 7 декабря 1942 года во всех статьях вдруг появляется эта буква. На первой полосе справа от названия газеты читаем: «Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! Самоотверженным трудом усиливайте помощь фронту! Свято выполняйте свой гражданский долг перед родиной и её доблестными защитниками на фронте!»

В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», порядок утверждения норм современного русского литературного языка, при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации, определяется Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации» установлено, что Министерство образования и науки РФ утверждает на основании рекомендаций Межведомственной комиссии по русскому языку список грамматик, словарей и справочников, содержащий нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, а также правила русской орфографии и пунктуации.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку» предписывается обязательно писать букву «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных, поскольку игнорирование буквы «ё» в этом случае является нарушением ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных печатных текстах буква ё употребляется выборочно. Однако по желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой ё.

Мнение филологов

Официальный портал Комиссии «Русский язык в СМИ» Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации (Грамота.ру ) в разделе Азбучные истины рекомендует выборочное употребление ё:

Азбучная истина № 7 . Употребление буквы ё обязательно в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах для детей младшего возраста (в том числе учебниках для школьников младших классов), в учебниках для иностранцев. В обычных печатных текстах ё рекомендуется писать в тех случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, когда надо указать правильное произношение редкого слова или предупредить речевую ошибку. Букву ё следует также писать в собственных именах. В остальных случаях употребление ё факультативно, то есть необязательно.

Звуковое содержание буквы

Буква «ё» употребляется:

- для передачи ударного гласного [o] и одновременно для указания на мягкость предшествующего согласного: гребёнка, овёс, молодёжь, ползём, лёжа, мёд, днём, пёс, брёл, всё, тётя, Фёдор (после г , к , х это возможно только в заимствованиях: Гёте, Кёльн, Хёглунд , ликёр , не считая единственного собственно русского слова ткёшь, ткёт, ткём, ткёте с производными, а также образованного в русском языке от заимствования слова паникёр );

- для передачи ударного [o] после шипящих: жжём, чёрт, шёлк, щёлкать (в этой позиции выбор между написаниями через «ё» или через «о» задаётся достаточно сложной системой правил и списков слов-исключений);

- для передачи сочетания [j] и ударного [o]:

- в начале слова: ёлка, ёж, ёмкость ;

- после гласных: заём, её, остриё, боёк, куёт, плюём ;

- после согласных (отделяется разделительным знаком): вьёт, бельё, объём .

В русских словах «ё» возможно только под ударением [примечание 9] (хотя бы побочным: трёхместный, четырёхэтажный, лёссовидный ); если же при словоизменении или словообразовании ударение уходит на другой слог, то «ё» заменяется на «е» (мёд — на ме ду́ — ме до́вый, берёт — вы́бере т, о чём — не́ о че м (но: ни о чём) ).

В заимствованиях, наряду с буквой «ё», в том же звуковом значении могут использоваться сочетания ьо после согласных и йо в иных случаях. Кроме того, в заимствованиях может встречаться «ё» в безударной позиции.

Е и Ё

Согласно § 10 «Правил русской орфографии и пунктуации», официально действующих с 1956 года, «буква „ё“ пишется в следующих случаях»:

Более подробную регламентацию даёт новая редакция этих правил (опубликована в 2006 году, одобрена Орфографической комиссией РАН), § 5 :Примеч ание. В иноязычных словах в начале слов и после гласных вместо буквы ё пишется йо , например; йод, район, майор

- Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем ; всё в отличие от все ; вёдро в отличие от ведро ; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и т. п.

- Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма.

- В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т. п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения

Употребление буквы ё может быть последовательным и выборочным.

Последовательное употребление буквы ё обязательно в следующих разновидностях печатных текстов:

а) в текстах с последовательно поставленными знаками ударения; б) в книгах, адресованных детям младшего возраста; в) в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев, изучающих русский язык. Примечание 1. Последовательное употребление ё принято для иллюстративной части настоящих правил. Примечание 2. По желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой ё . Примечание 3. В словарях слова с буквой ё размещаются в общем алфавите с буквой е , напр. : еле, елейный, ёлка, еловый, елозить, ёлочка, ёлочный, ель ; веселеть, веселить(ся), весёлость, весёлый, веселье .В обычных печатных текстах буква ё употребляется выборочно. Рекомендуется употреблять её в следующих случаях.

1. Для предупреждения неправильного опознания слова, напр. : всё, нёбо, лётом, совершённый (в отличие соответственно от слов все, небо, летом, совершенный ), в том числе для указания на место ударения в слове, напр. : вёдро, узнаём (в отличие от ведро́, узна́ем ).

2. Для указания правильного произношения слова — либо редкого, недостаточно хорошо известного, либо имеющего распространённое неправильное произношение, напр. : гёзы, сёрфинг, флёр, твёрже, щёлочка , в том числе для указания правильного ударения, напр. : побасёнка, приведённый, унесённый, осуждённый, новорождённый, филёр .

3. В собственных именах — фамилиях, географических названиях, напр. : Конёнков, Неёлова, Катрин Денёв, Шрёдингер, Дежнёв, Кошелёв, Чебышёв, Вёшенская, Олёкма .

«Ё», «йо» и «ьо» в заимствованиях и передаче иноязычных собственных имён

Буква «ё» часто используется для передачи звуков [œ] и [ø] (например, обозначаемых буквой «ö») в иностранных словах и именах (подробнее см. ниже).

В заимствованных словах для записи сочетания фонем /jo/ обычно используются буквосочетания «йо» или «ьо»:

- «йо» пишется в начале слов («йод», «йота», «йогурт », «Йорк », «йога» и др. ) или после гласных («койот», «ра йон», «майор» , «мейоз» и др. ); до 1956 года употре блялось также написание «ио» («іо» в дореформенной орфографии); в настоящее время написание «иод » сохраняется в химической номенклатуре;

- «ьо» пишется после согласных, заодно смягчая их («батальон», «бульон», «миньон», «сеньор», «гильотина», «павильон», «шампиньон», «компаньон», «фьорд » и др. ) — как правило, на месте после палатализованных [l] и [n] в романских языках; в дореформенной орфографии употреблялись также варианты: «іо» , «ьйо» .

В последние десятилетия, однако, распространяется использование в этой роли буквы «ё». Оно уже является нормативным элементом систем (транслитерационного толка) передачи имён и названий с некоторых азиатских языков (например, системы Концевича для корейского языка и системы Поливанова для японского языка): Ким Ённам , Ёсихито , Сёгун .

В заимствованиях из европейских языков передача звуков буквой «ё» редка; она встречается чаще всего в словах из скандинавских языков (ётун , Ёрмунганд), но обычно существует параллельно с традиционной передачей через «йо» (Йормунганд) и часто считается ненормативной.

«Ё» в заимствованиях часто оказывается безударным и в такой позиции по произношению не отличается от букв «и», «е» или «я» (сёгуна́т , Э́рдёш и т. п.), тем самым теряя свою первоначальную ясность и порой превращаясь не более чем в указание на произношен ие в языке- источнике.

«Ё» в правилах транскрипции с некоторых европейских языков

- Английский: по правилам ё не используется, в том числе и буквосочетания ur , ir после согласных передаются как ер : Burns → Бернс, Bird → Берд. Однако в последнее время наметилась тенденция к написанию с ё : Purcell → Пёрселл, вместо традиционного Перселл; Pearl Harbor → Пёрл-Харбор, вместо Перл-Харбор, и т. п.; иногда такие написания проникают уже и в словари.

- Болгарский: через ё передается сочетание ьо , а также иногда (в некоторых случаях после гласных) йо : Жельо → Желё, Змейово → Змеёво (но Панайот → Панайот).

- Венгерский: ё

используется только в следующих случаях:

- ö и ő после согласных: Öttömös → Эттёмёш, Mezőörs → Мезёэрш, Hejőbába → Хеёбаба;

- o и ó после gy , ny , ty : Gyoma → Дьёма.

- Датский: ё ø после согласных: Jørgen → Йёрг ен, Nørgaard → Нёрг ор.

- Испанский: через ё передается только буквосочетание yo , и то не во всех случаях: Yoel → Ёэль (при более распространённом Йоэль), но Pelayo → Пелайо.

- Итальянский: ё не используется.

Немецкий: ё используется только после согласных в передаче буквы ö и заменяющего её сочетания oe : Böhmke (Boehmke) → Бёмке. Однако в ряде имён собственных немецкого происхождения буква ö исторически передаётся буквой е (а соответствующий ей звук — звуком э ), например:

- Göring → Геринг

- Goebbels → Геббельс

- Röntgen → Рентген

- Roerich → Рерих

- Goeben → Гебен

- Нидерландский: ё

- eu после согласных: Beunke → Бёнке;

- ui после согласных: Kruissink → Крёйссинк.

- Норвежский: то же, что в датском.

- Польский: ё

используется в следующих случаях:

- ią → ён или ём (перед b и p );

- io → ё ;

- ją после гласных → ён или ём (в начале слова вместо ё тут будет йо , а после согласных ьо );

- jo после гласных → ё (в начале слова йо , а после согласных ьо );

- lą → лён или лём ;

- lo → лё .

- Португальский: ё не используется (сочетания nho and lho передаются как нью и лью ). В бразильском варианте португальского языка сочетания nho и lho передаются как ньо и льо .

- Румынский: ё не используется.

- Сербский: ё используется только в љо → лё и њо → нё .

- Словацкий: через ё

передаются:

- буквы o и ó после мягких согласных ď , ľ , ň и ť ;

- сочетание jo йо ).

- Украинский: через ё передаются сочетания йо и ьо (эти же сочетания используются для передачи русского ё в украинском).

- Финский: буквой ё передаются (кроме начала слова) ö и öö ; в начале слова через э .

- Французский: ё

используется только в передаче следующих буквосочетаний:

- в определённом артикле мужского рода le ;

- eu после согласных: Babeuf → Бабёф;

- ieu (→ ьё или иё , в зависимости от произношения): Montesquieu → Монтескьё;

- œ и œu после согласных: Sacré-Cœur → Сакре-Кёр;

- u в un , um после согласных и к тому же не перед гласными.

- Хорватский: ё используется только в ljo → лё и njo → нё .

- Чешский: через ё

передаются:

- буквы o и ó после мягких согласных ď , ň и ť ;

- сочетание jo не в начале слова (там через йо ).

- Шведский: ё используется только для передачи буквы ö после согласных: Öström → Эстрём.

«Ё» в правилах транскрипции с некоторых восточных языков

- Корейский: ё используется для передачи дифтонгических сочетаний двух гласных с y : ㅛ (yo) и ㅕ (yŏ): Корё (Koryŏ — 고려), Хёндэ (현대), исключение: Пхеньян (вместо Пхёнъян) (Pyongyang — 평양).

- Японский: ё используется для передачи слога yo (кана よ / ヨ): Ёкота (横田), Ёритомо (頼朝), Ёситоси (吉俊), Ёсицунэ за исключением некоторых имён собственных: Токио, Иокогама, Киото, Тойота (тж. Тоёта), Йоко (тж. Ёко) и др. (при этом использование ё вместо йо в большинстве подобных случаев, за исключением исторически укоренившихся географических названий, ошибкой не считается).

Последствия необязательного употребления буквы «ё»

Медленное (и так до конца не состоявшееся) вхождение буквы «ё» в жизнь объясняется её неудобной для быстрого письма формой, противоречащей главному принципу скорописи: слитному (без отрыва пера от бумаги) начертанию, а также техническими трудностями издательских технологий докомпьютерного времени. Кроме того, у людей, имеющих фамилии с буквой «ё», часто возникают трудности, порой непреодолимые, при оформлении различных документов из-за безответственного отношения некоторых работников к написанию данной буквы. Особо остро эта проблема встала с введением системы ЕГЭ, проявляющаяся в опасности различий написания паспортного имени и имени на Сертификате о сдаче ЕГЭ [примечание 10] . Традиционная необязательность употребления привела к ошибочным прочтениям, которые постепенно становились общепринятыми. Они затронули всё: и огромную массу личных имён, и множество имён нарицательных.

Постоянную неоднозначность вызывают такие написанные без ё слова как: всё, желёзка, передохнём, лён, минёт (пролетит мимо, не задев), посажённый, совершённый, лётом, нёбо, узнаём, солитёр, признаётся и другие. Распространяет ся ошибочное (без ё ) произношение и смещение ударения в таких словах как новорождённый, свёкла и других.

Изменение написания имён

Так, например, буква «ё» исчезла из написаний (а затем и произношений) фамилий: кардинала Ришелье (фр. Richelieu ) [примечание 11] , философа и писателя Монтескье (фр. Montesquieu ) [примечание 12] , физика Ре нтгена (нем. Wilhelm Conrad Röntgen ) , микробиолога и химика Луи Пасте ра (фр. Pasteur ), художника и философа Н. К. Ре риха [примечание 13] , известного британского политика Че рчилля (англ. Churchill ), австрийского физика Шре дингера (нем. Schrödinger ) и мн. др. Очень часто, особенно в научной среде, произносят неправильно фамилию математика П. Л. Чебыше́ ва (в последнем случае даже с изменением места ударения: Че́бышев вместо правильного Чебышёв ) .

Исчезла буква «ё» и из фамилии дворянина Лёвина, персонажа романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». У современного читателя фамилия Левин может ассоциироваться с распространённой у евреев фамилией «Ле вин», происходящей от священников-левитов из колена израилева Леви (также известна фамилия Левитан). Фамилии Ле вин и Лё вин не следует смешивать ещё и потому, что в царской России евреи, как правило, не были дворянами. Аналогичные изменения произошли и с именем графа Толстого, которого звали Лё в, а не Ле в, о чём свидетельствуют, например, его прижизненные иностранные издания с именем Lyof или Lyoff на обложке (некоторые из них воспроизведены ниже) [примечание 14] .

Изменение написания географических названий и имён

- В советское время широкое распространение получило неправильное произношение названия города Кёнигсберга (в том числе, в известном фильме «Семнадцать мгновений весны»).

- Пхеньян первоначально должен был быть записан как Пхёнъян (평양) (ср. английское: Pyongyang) по системе Концевича, где гласная «ㅕ» должна транскрибироваться как «ё», как это сделано с Хёндэ (현대).

- Фамилия нацистского руководителя Геббельса (нем. Goebbels ) должна была быть записана как Гёббельс, как и фамилия Геринга (нем. Göring ) должна была бы писаться как Гёринг.

- Фрекен Бок из детской книги «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» по-шведски пишется fröken, и «фрёкен» ближе к шведскому произношению.

- Фамилия знаменитой французской певицы Мирей Матьё (фр. Mireille Mathieu ) долгое время писалась и произносилась неверно — «Матье́». Последние несколько лет всё чаще пишут и произносят её правильно — «Матьё».

- Выше были упомянуты имена Бёрнс (Burns) и Рёнтген (Röntgen), которые стали писаться «Бернс» и «Рентген», хотя используются и варианты «Бёрнс» и «Рёнтген» (в качестве фамилии).

Запись русских слов латиницей

При передаче русских имён и названий латиницей буквы «е» и «ё», вообще говоря, должны различаться, однако часто их смешивают, записывая безразлично через латинское «e». В частности, фамилии «Хрущёв», «Горбачёв» и «Королёв» чаще всего [примечание 15] по-английски передают как Khrus(h)chev , Gorbachev и Korolev , в то время как правильно Khrushchyov (Hruščëv , Hruŝëv ), Gorbachyov (Gorbačëv ), Korolyov (Korolëv ) и т. п., в зависимости от применяемого способа транслитерации [примечание 16] .

Превращение «е» в «ё»

Неоднозначность привела к тому, что иногда букву «ё» употребляют на письме (и соответственно читают ["о]) в словах, где она не нужна. Например, «афёра» вместо «афера» , «гренадёр» вместо «гренадер» , «бытиё» вместо «бытие» , «опёка» вместо «опека» [примечание 17] и пр. Иногда такое непра вильное написание и произношение становится общепринятым. Так, чемпион мира по шахматам, известный многим как Александр Алёхин, на самом деле был Алехиным и очень возмущался, когда его фамилию писали и произносили неправильно. Его фамилия — дворянского рода Алехиных, а не производная от фамильярного варианта имени Алексей — «Алёха».

В тех местах, где должно быть е , а не ё , рекомендуется ставить ударение для предупреждения неправильного опознания слова (все́, бере́т ) или ошибочного произношения (афе́ра, гренаде́р, дебе́лый, Кре́з, Оле́ша ).

Написание без ё стало причиной того, что в 1920—1930-е годы возникло много произносительных ошибок в тех словах, которые люди усваивали не из устной речи, а из книг и газет: шофёр, молодёжь, мушкетёр (в данных словах вместо «ё» произносили «е»).

Орфоэпия: появление новых вариантов

Из-за необязательности употребления буквы «ё» в русском языке появились слова, которые допустимо писать как с буквой «ё», так и с «е», и произносить соответствующим образом. Напр. , блё клый и бле клый , беле сый и белё сый, мане вр и манё вр, же лчь и жё лчь и др.

Варианты постоянно возникают в языке под действием противоречивых аналогий. Например, у слова надсекший существуют варианты произношения с е/ё из-за двойной мотивации: надсечь/надсёк. Использование или неиспользование буквы «ё» тут роли не играет. Но при естественном развитии литературный язык всегда стремится изжить варианты: или один из них становится нелитературным, неправильным (из[д’э]вка, голо[л’о]дица), или произносительные варианты приобретают разные значения (ис[т’э]кший — ис[т’о]кший).

Большинство произносит «планер» (с ударением на первом слоге), а не «планёр», так как в русском языке сложились следующие тенденции: в названиях машин, механизмов, различных устройств предпочтительно ударение на первом слоге, а точнее — предпоследнем, то есть триер, глиссер, танкер, планер, а в обозначении действующего лица — на последнем: шофёр, вахтёр, комбайнёр.

Отсутствие последовательного употребления буквы «ё» является скорее искусственным фактором, чем естественным. И этот фактор замедляет естественное развитие языка, порождая и поддерживая существование не обусловленных внутриязыковыми причинами произносительных вариантов.

Усложнение чтения

Действующие Правила не рекомендуют писать букву «ё» там, где контекст этого не требует. Пишущий самостоятельно должен определять ширину требуемого контекста, однако под действием тенденции экономии мыслительных усилий происходит неизбежное перекладывание всего семантического анализа на читающего. В результате значительными тиражами печатаются тексты, при чтении которых взгляд «спотыкается», и читатель вынужден возвращаться к началу фразы :

— Андрей, что задано, скажи?

Ах, повторяем падежи?

Все снова, по порядку?

Ну ладно, трубку подержи,

Я поищу тетрадку.

В этом фрагменте нелегко определить, нужно ли читать «все» или «всё» ещё и по той причине, что в данном случае система письма не предусматривает знака, облегчающего выбор звука [э] при чтении. Действующие правила рекомендуют в сомнительных случаях использовать букву «ё» для обозначения [о]. Но для обозначения [э] нет знака, который указывал бы, что это именно [э], а не [о]. Возможно использование для этой цели знака ударения.

Последствия обязательного употребления буквы «ё»

Возможное усложнение чтения

Противники буквы «ё» считают, что её сплошное употребление мешает чтению, так как глаз «спотыкается» о надстрочный знак.

По мнению других, именно символы, выходящие за пределы строки, помогают читать, так как человек воспринимает не отдельные буквы, а рисунок слова в целом [примечание 18] . Согласные с такой позицией считают, что будь буква «ё» используемой повсеместно, средняя скорость чтения возросла бы, так как в русском письме (особенно после орфографической реформы 1917—1918 годов) мало символов, выходящих за пределы строки и делающих рисунок слова более узнаваемым. В этом смысле только восемь строчных букв, не считая «ё», «помогают» чтению: «б», «д», «й», «р», «у», «ф», «ц» и «щ», причём большинство из них очень редки, тогда как в латинском алфавите букв с выступающими элементами половина: 13 из 26 (b, d, f, g, h, i, j, k, l, p, q, t, y), и содер жатся они чуть ли не в каждом слове.

Нарушение единообразия письменного облика морфем

Многие видят проблему в том, что нарушается фонематический принцип русского письма — «одну фонему обозначать одной буквой» (в терминологии Ленинградской фонологической школы принцип следует называть морфонематическим ). Пример:

- в формах слов ключ — ключи мы в ударной и в безударной позиции пишем одну и ту же букву ю ;

- лис — лиса — одну и ту же букву и .

Писать же букву ё и в ударных, и в безударных формах (например, слёза — слёзы ), означало бы коренное изменение исторически сложившегося употребления буквы ё только в ударной позиции. В безударной позиции она начнёт притягивать к себе ударение, и фонетический облик слов будет неизбежно искажаться.

Проблему можно решить, если писать в одной и той же части слова без ударения е , а под ударением — ё . В русском письме сложилась уже целая система чередующихся гласных в корнях глаголов: ко рмит — перека рмливает , спро сит — переспра шивает ; а также закономерные чередования согласных (зайц ы — зайч ик, пирог и — пирож ок); в тысячах слов в одной и той же морфеме в позиции наилучшего различения звуков пишется то одна буква, то другая. Несколько тысяч слов с чередованием ё/е ослабят, конечно, ещё в какой-то степени фонематический принцип записи. Но это чередование объективно существует в языке, и отсутствие отображения его на письме (как это происходит сейчас) наносит фонематическому принципу более существенный вред.

Издание текстов XVII—XIX веков

«Очень нелегко (а в ряде случаев и невозможно) было бы решить вопрос о написании ё или е при издании текстов многих авторов XVII—XIX вв.»

В старину после шипящих писали букву «е», так как и произносили звук «э» (например, поше́ л, лже́ шь, пше́ нный, пче́ л, же́ н ). В настоящее время нормативным считается произношение фонемы «о» в таких словах. Следовательно, написание/не написание «точек над е» в данном случае может служить различению исторического и современного произношения слов. В то же время рекомендации употреблять букву «ё» привели к обратному ошибочному эффекту. Например, в начале басни Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, Щука и Рак» в учебнике для 2-го класса «Родная речь» (М., 2004) напечатано: «не пойдёт» (а тогдашнее произношение было «пойдет»), хотя в таком произношении слово не рифмуется со словом «нет»: «Когда в товарищах согласья нет — / На лад их дело не пойд?т».

Если «историческая» проблема е/ё не решается при написании текста, её ре шение откладывается до момента чтения. Читатель не может про сто про пускать и вообще никак не про износить сомнительное слово. Ему каждый ра з при ходится делать выбор. Если специалист (ре дактор, издатель) не может ре шить вопро с о написании е/ё в старых текстах, то ещё сложнее правильно решать такой вопрос массовому читателю.

«Ё» и вычислительная техника

Сортировка

При упорядочении по алфавиту «е» и «ё» считаются одной и той же буквой [примечание 19] ; если же два слова отличаются только в позиции буквы «е»/«ё», то слово с «е» ставится первым. Однако при компьютерной реализации этот алгоритм требует от программистов некоторых дополнительных усилий, вследствие чего взамен порой используют методы попроще, но не вполне корректные; в результате слова на букву «ё» могут оказаться в самом конце или в самом начале алфавита, или же «ё» оказывается хотя и на своем алфавитном месте, но в статусе полностью самостоятельной буквы (то есть слова на «ё-» идут после всех слов на «е-», слова на «лё-» — после всех слов на «ле-», и т. п.). Это происходит из-за того, что символ «ё» находится отдельно от (и после) всех остальных русских букв в расширенной таблице ASCII .

В некоторых программах для создания указателей (xindy) эта проблема удачно решена.

Автоматическая проверка орфографии

Буква «ё» поддерживается модулем проверки орфографии «ОРФО» компании «Информатик », встроенным, в частности, в популярный текстовый редактор Microsoft Word (ранние версии не поддерживали букву «ё» при проверке орфографии).

Для полуавтоматической замены в текстах «е» на «ё» применяются специально разработанные программы, известные как «ёфика́торы ».

В систему проверки орфографии интернет-браузера Google Chrome добавлены слова с буквой «ё», однако система эта крайне малоэффективна и не распознаёт многие правильно написанные слова, содержащие букву «ё» [примечание 21] .

Таблица кодов

| Кодировка | Регистр | Десятич- ный код |

16-рич- ный код |

Восьмерич- ный код |

Двоичный код |

|---|---|---|---|---|---|

| Основная кодировка ГОСТ , Альтернативная (CP866) |

Прописная | 240 | F0 | 360 | 11110000 |

| Строчная | 241 | F1 | 361 | 11110001 | |

| Юникод (монолитный) |

Прописная | 1025 | 0401 | 002001 | 00000100 00000001 |

| Строчная | 1105 | 0451 | 002121 | 00000100 01010001 | |

| Юникод (разложение) |

Прописная | 68485896 | 0415 0308 | 00405201410 | 00000100 00010101 00000011 00001000 |

| Строчная | 70583048 | 0435 0308 | 00415201410 | 00000100 00110101 00000011 00001000 | |

| ISO 8859-5 | Прописная | 161 | A1 | 241 | 10100001 |

| Строчная | 241 | F1 | 361 | 11110001 | |

| КОИ-8 | Прописная | 179 | B3 | 263 | 10110011 |

| Строчная | 163 | A3 | 243 | 10100011 | |

|

на ен

о вообще.

С 1994 года для Windows начали использовать раскладку, в которой ё была перенесена в четвёртый ряд, слева от клавиши 1 .

При этом длительное время параллельно использовались клавиатуры двух

типов, и хотя эти клавиатуры были совместимы, но многие пользователи не знали, где расположена буква ё, если у них была клавиатура старого образца. Все эти причины определённо отразились на снижении частоты использования данной буквы.

Хотя буква «ё» не входит в нынешний украинский алфавит , она содержалась в стандартной украинской раскладке клавиатуры для Windows, при этом в раскладке не содержался используемый для набора украинских текстов апостроф , а буква « » была доступна по малоизвестной комбинации клавиш AltGr + Г. Только в Windows Vista это недоразумение было исправлено. Интересные факты История:

Статистика:

Примечания

|

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова

Памятник букве Ё

Письмо МинОбрНауки РФ от 20.07.2009 № ИК-971/03, рекомендующее употреблять букву Ё в учебниках

29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Российской академии, на котором присутствовали Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, И. И. Лепёхин, Я. Б. Княжнин, митрополит Гавриил и др. Обсуждался проект полного толкового славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии 6-томного «Словаря Академии Российской». Академики уже было собирались расходиться по домам, когда Екатерина Романовна спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово «ёлка». Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесённое ею слово «іолка», спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?» Заметив, что «выговоры сии уже введены обычаем, которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», Дашкова предложила использовать новую букву «ё» «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож, іол». Доводы Дашковой показались убедительными, и целесообразность введения новой буквы было предложено оценить члену Академии наук митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу. 18 ноября 1784 года буква «ё» получила официальное признание.

После этого буква Ё в течение 12 лет изредка появлялась лишь в рукописном виде и, в частности, в письмах Г. Р. Державина. Тиражирование её печатным станком состоялось в 1795 г. в Московской университетской типографии у X. Ридигера и Х. А. Клаудия при издании книги «И мои безделки» Ивана Ивановича Дмитриева – поэта, баснописца, обер-прокурора Сената, а потом министра юстиции. Эта типография, в которой, кстати, с 1788 г. печаталась газета «Московские ведомости», находилась на месте нынешнего Центрального телеграфа.Первым словом, напечатанным с буквой Ё, было слово «всё». Затем последовали слова: огонёк, пенёк, безсмёртна, василёчик. В 1796 г. в той же типографии Н. М. Карамзин в своей первой книге «Аонид» с буквой Ё печатает: зарёю, орёл, мотылёк, слёзы и первый глагол с Ё «потёк». Затем в 1797 года – первая досадная опечатка в слове с Ё. Корректор не доглядел, и тираж ушёл в свет с «гарнёным» вместо «гранёным». И в 1798 г. Г. Р. Державиным употребляется первая фамилия с буквой Ё – Потёмкин. Таковы первые шаги Ё по страницам книг.

Распространению буквы «ё» в XVIII-XIX веках мешало и тогдашнее отношение к «ёкающему» произношению как к мещанскому, речи «подлой черни», тогда как «церковный» «е?кающий» выговор считался более культурным и благородным.

Формально, буква «ё», как и «й» вошли в алфавит (и получили порядковые номера) только в советское время. Декрет за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы „ё“». А 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Петровича Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике, и с этого времени. она официально считается входящей в русский алфавит. Последующие 14 лет художественная и научная литература выходила с практически сплошным использованием буквы «ё», но в 1956 году по инициативе Хрущёва были введены новые, несколько упрощённые правила орфографии, и буква «ё» вновь стала необязательной.

Ныне вопрос об употреблении «ё» стал предметом научных баталий, и патриотическая часть русской интеллигенции самоотверженно отстаивает обязательность её употребления. В 2005 году в Ульяновске букве «ё» даже был установлен памятник.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по русскому языку» предписывается обязательно писать букву «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных, поскольку игнорирование буквы «ё» в этом случае является нарушением ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных печатных текстах буква ё употребляется выборочно. Однако по желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана последовательно с буквой «ё».

Что еще почитать

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

- Характерные особенности жанра новеллы в русской литературе Что такое новелла

- Что такое днк - дезоксирибонуклеиновая кислота

- Почему на звездных картах не указано положение планет?

- Как научить ребенка говорить букву «Ш» без привлечения специалистов Материал автоматизации звуков ш ж

- Raduga-class - Тесты для проверки внимания